佛教中女性的崛起:冰被打破了嗎?

佛教中女性的崛起:冰被打破了嗎?

作為 2014 年漢堡會議中心支持計劃的一部分,在達賴喇嘛尊者訪問期間的小組討論中記錄了佛教女性面臨的問題的討論。

多年來,HH 達賴喇嘛 鼓勵世界各地的女性擔任領導職務並擔任精神導師。 2007 年, 第一屆國際佛教婦女大會 在漢堡舉行。 來自所有佛教傳統的科學家和佛教學者研究了除其他外,重要性的問題 佛 依附於女性,以及她們如何在幾個世紀以來繼續和發展這一點。

在 HH 訪問期間舉行的這次小組討論中 達賴喇嘛 作為 2014 年漢堡會議中心支持項目的一部分,Thea Mohr 博士與圖登卓龍尊者、西爾維婭維策爾、卡羅拉羅洛夫博士和藏語第一位尼姑格西格桑旺莫 (Kerstin Brummenbaum) 討論了這些問題佛教獲得格西稱號。

這些女性遵循什麼樣的理想,在走向平等的道路上遇到過什麼困難,遇到過什麼困難? 當前的問題是什麼,這些先驅者改變了現狀,從而為其他女性獲得成功鋪平了道路 訪問 至 佛的教學? 他們對未來的願景是什麼? 這些發展應該朝哪個方向發展?

西婭·莫爾: 給大家一個美好的夜晚。 今晚我們很高興聚在一起討論“佛教中女性的崛起——破冰了嗎?” 我們認為我們會首先在受邀的小組成員之間開始討論,然後在晚上 8 點讓觀眾參與討論。

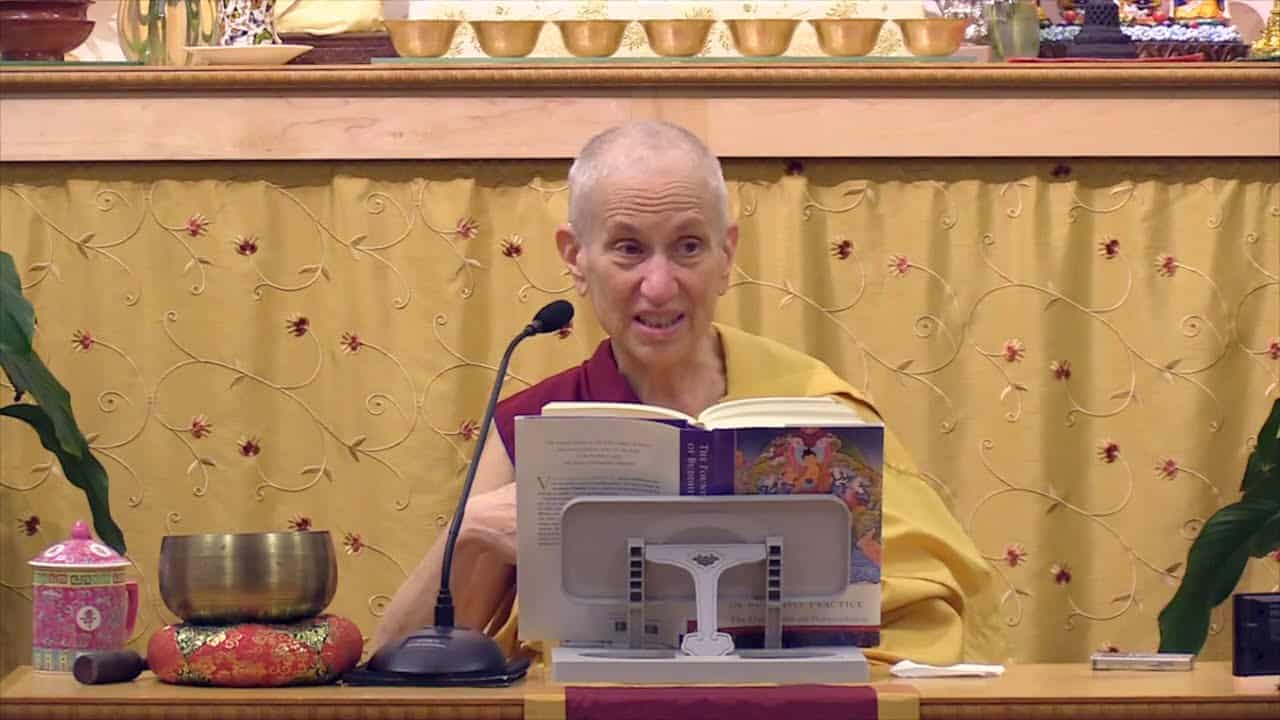

Thubten Chodron的介紹

首先,我要熱烈歡迎並介紹講台上的小組成員,首先是尊者土登卓隆。 1950年生於美國,師從尊者在印度和尼泊爾學習藏傳佛教。 達賴喇嘛, 喇嘛 佐帕和許多其他人。 她主持了意大利的宗喀巴研究所和新加坡的阿彌陀佛中心,並在世界範圍內弘揚佛法。 她一直是漢堡的常客,並在這裡講學,她是位於美國北部華盛頓州的Sravasti Abbey修道院院長。 [掌聲]。 歡迎! 我想問一下,你是怎麼第一次接觸佛教的?

尊者圖登卓龍: 我去過亞洲旅行,在印度和尼泊爾看到了很多佛教圖像和東西。 我回來把它們放在我的公寓裡,這樣人們就會認為我真的很特別,因為我去過很遠的國家——儘管我對佛教一無所知。 然後在 1975 年,我參加了由 喇嘛 是的和 喇嘛 Zopa,剩下的就是歷史了。

西婭·莫爾: 謝謝你。 有多少修女住在 Sravasti Abbey?

尊者圖登卓龍: 我們有十個人。

西婭·莫爾: 偉大的! 我們稍後再談。

西爾維婭·韋策爾簡介

接下來,我想介紹一下 Sylvia Wetzel。 她出生於 1949 年,如果我可以說,她很自豪能成為 1968 年運動的一部分,是嗎? 當她第一次開始涉足政治和心理自由時,她才 19 歲。 28 歲時,她轉向佛教,尤其是西藏傳統。 她的老師是圖登耶喜, 喇嘛 如果我沒記錯的話,Zopa、Geshe Tegchok、Ann McNeil 和 Rigdzin Shikpo。

你當了兩年尼姑,今天早上你告訴我們,這兩年只會讓你變得更堅強、更嚴肅,這不是你想像中的尼姑。

與卡羅拉、強巴採卓恩一起——我們稍後會談到萊克舍——你當時作為尼姑支持了釋迦牟尼國際會議,是嗎? 在德國,你是著名的 冥想 具有創新和創造性方法的老師。 我聽說我們在上一屆會議上體驗了它。 您也是佛教學院(佛教學院)的聯合創始人,您撰寫了無數出版物,對文化和性別角色持批判態度。 你是佛教的先驅。 歡迎!

問你一個問題:作為“68 年代”,你是如何接觸佛教的?

西爾維婭·韋策爾: 1977 年初,我在日記中寫道:“我想最終支持某件事,而不是總是反對。” 我帶領一個女子旅行團到中國觀察那裡的婦女情況,心裡想:“回程,我去看看印度。” 76 年,我的一個朋友訪問了印度,給我留下了難以置信的印象——一位醫生和她的轉變。 她告訴我:“如果你想 幽思,去科潘。” 在印度旅行的第一天,我在達蘭薩拉,來到修道院參加一個西藏聚會。 街上的一個男孩對我說:“西藏修行場有一個聚會。 你想來嗎?”

“是的,聚會總是好的,藏人也是。” 我坐在一個 領袖 法會 半小時後,我有一種賓至如歸的感覺,從那時起,我就花時間試圖了解那裡發生的事情。

西婭·莫爾: 也許還有一個簡單的問題:你在這所佛學院做什麼?

西爾維婭·韋策爾: 我在 Dachverband der Deutschen 佛教聯盟 (DBU) [德國佛教聯盟的繖形組織] 工作了 15 年,我想找到可以與我一起反思佛教文化方面的人,而不是專注於傳承或傳統。

我們在 DBU 取得了一些成功,但在傘式組織中,我們需要以不同的視角定位自己。 我們通過簡單地在柏林聚集一些人來做到這一點,其中一些人我們認識了很長時間,他們喜歡在當今時代反思佛教,儘管方法不同。 內在佛教對話對我們來說是一個關鍵方面——這意味著要包括所有傳統,同時也包括與社會的對話,即政治、心理治療和宗教對話。

西婭·莫爾: 好的,我們稍後會進一步討論這個問題。 非常感謝。

格西格桑旺末介紹

現在我想來格西格桑旺末。 請仔細聽。 2011年XNUMX月,她成為第一位獲得藏傳佛教格西學位的尼姑。 讓我們再次為她鼓掌。

Kerstin Brummenbaum 於 1971 年出生在科隆附近,高中畢業後前往達蘭薩拉參加為期兩週的佛教入門課程。 那十四天最終變成了歲月。 到底有多少?

格西瑪格桑旺末: 讓我回憶一下。 我是在 1990 年或 1991 年去的,所以已經 24 年了。

西婭·莫爾: 二十四年精進佛學。 這 達賴喇嘛 和他的姐姐多年來一直支持格西計劃, 達賴喇嘛 以及西藏宗教和文化部已允許您參加考試[獲得格西學位]。 你為什麼高中畢業後去達蘭薩拉?

格西瑪格桑旺末: 實際上高中畢業後我有一點時間,不知道我想學習什麼。 有幾件事引起了我的注意,但沒有一個專業可以結合我所有的興趣。 然後我想:“我會去旅行一點”,所以我去了以色列。

在一個基布茲,有人告訴我關於印度的事:騙子、白象、到處打坐的人——這成了我對印度的看法。

然後我去了印度加爾各答。 到達時我的第一個震驚:沒有白象!

嗯,至少 20 年前去過加爾各答的人可能都知道:我當然選擇了去印度的最佳時間——四月的時候已經很熱了,40 攝氏度。 這就是我北上的原因。

我在瓦拉納西短暫停留,這也令人難以忍受,所以我向北走去。 我仍然不知道我想學什麼,但不知怎的,我有了這樣的想法:“好吧,反正現在也不管用了,我還是開車回去吧。 我會在北方多呆兩個星期。” 我不得不說,坦率地說,這個故事有點尷尬。

我去達蘭薩拉的原因是,我先是短暫地去了馬納利——去過馬納利的人都知道它離達蘭薩拉很近——在我在那裡的兩個星期裡,當我在思考去哪裡的時候,我無意中聽到有人說在 [...?] [難以理解] “達蘭薩拉是個好地方。 這 達賴喇嘛 住在那裡,他們有最好的巧克力蛋糕。”

西婭·莫爾: 這是真的!

格西瑪格桑旺末: ……我想:“我聽說過 達賴喇嘛 以前,但我對他了解不多。 但畢竟有巧克力蛋糕。 好的。” 然後我因為巧克力蛋糕去了達蘭薩拉。 事實上,達蘭薩拉的巧克力蛋糕真的很好吃!

去過達蘭薩拉的人都知道這裡的氣氛很特別,因為 達賴喇嘛,以及許多藏族僧尼,都住在那裡。 肯定有一個很特別,很 寧靜 儘管所有遊客的氣氛。 我到達後,那種氣氛簡直讓我著迷,然後我想:“我會在這里呆兩到三週,然後我會看到。” 我做了一門讓我著迷的佛教課程,從那時起,我越走越遠,成為一名尼姑,開始了我的[佛教]研究。

西婭·莫爾: 你的同學裡只有僧侶是什麼感覺?

格西瑪格桑旺末: 我的意思是,這也不是計劃好的。 我其實很想和修女一起學習,但那段時間很有挑戰性。 實際上有修女在學習,但對她們來說很難。 我的處境很緊張,無法被接受。 其他的尼姑庵還沒有,所以我就考入了辯證法學院。 這很困難——四十個僧侶和一個尼姑——但我從我的同學那裡學到了很多東西。 很多好東西都來自那個[經驗],我很感激,但這並不容易。

西婭·莫爾: 我可以想像。 那些曾經是你同學的僧侶對你現在是第一個擁有與他們幾乎相同學位的尼姑有何反應?

格西瑪格桑旺末: 哦,肯定的。 我的同學們其實一直都很支持我,尤其是在我的學習方面。 總的來說,每一個藏人——甚至不是我同學的僧侶和其他尼姑——都非常支持我。 我認識的每個人——包括我的同學在內的僧尼和尼姑——都意識到學習的重要性,並在這方面一直給予支持。 當我生病時,[他們會對我說]“快點好起來吧! 你必須來參加辯論,好嗎?”

強巴智卓法師簡介

西婭·莫爾: 好的。 是的,很高興你今晚加入我們! 我現在要去見Carola Roloff 博士,他可能更知名的是Jampa Tsedroen。 她出生於 1959 年,在漢堡大學擔任研究員和講師已有一段時間。 我清楚地記得您是如何組織 1982 年尊者第一次訪問 達賴喇嘛 在漢堡。 那是一次大型聚會,後來在 Schneverdingen 舉行了一次更大的聚會,我不記得是哪一年了。

尊者強巴次卓: 那是 1998 年——不,它實際上發生在 1991 年在卡爾·弗里德里希·馮·魏茨澤克贊助下的“西藏週”期間,在 CCH。 那時還沒有能容納7000人的大禮堂。 只有我們現在所在的這個禮堂,通過它 達賴喇嘛 在[活動結束]結束時走了。 隔壁有一個可容納3000人的大廳,在我們宣傳活動之前就已經售罄。 票在 2 天內就不見了。

尊者強巴次卓: 參觀 Schneverdingen 展覽會場 [由 達賴喇嘛] 是在 1998 年 [注:Reinsehlen Camp 是這裡所指的場地]。 那是[我承擔的]最大的項目。

西婭·莫爾: 你剛剛聽說過——毫無疑問現在必須知道——她令人難以置信的組織才能。 她做事一絲不苟,甚至到了凌晨兩點醒來並說:“我們需要在這里和那裡遵守這些安全要求。” 她把一切都計劃得很周到。 然而,你卻拋開組織才能,投身於佛教/佛教思想,後來又學習了藏學和印度學,並獲得了出色的晉升。 自 2013 年以來,她一直在世界宗教學院 [Akademie der Weltreligionen] 工作,重點是“現代社會中的宗教與對話”[Religion und Dialog in Moderner Gesellschaft]。 此外,她還主持DFG[德國研究基金會]關於修女戒律的研究項目,在世界各地舉辦過多次講座,是一位著名的科學家。 我很感興趣,你為什麼把你出色的組織才能放在一邊,全身心地投入到佛教中去。

尊者強巴次卓: 是的,事實上,我組織的[活動]越多,我就越意識到我並沒有為此成為修女。 我在 1980 年接觸了佛教,並在漢堡遇到了格西土登阿旺。 頭三個月,我在達蘭薩拉的西藏作品和檔案圖書館就讀,然後我從威塞爾伯格蘭的霍爾茨明登搬到了漢堡,師從格西圖登在這裡學習。 那時我還是醫生助理的時候,別人總是說我可以很好地組織,藏語中心也很快發現了這個事實。 我被指派組織辦公室佈局,因為上次搬遷時所有的東西都還裝在盒子裡,因為沒有人覺得有責任拆開它們。

在下一次股東大會上,他們正在尋找一位新的財務主管,並說:“Carola,你可以做會計,”這就是我得到這個職位的原因。 隨著第一批員工的到來,中心變得越來越大,我們在 Rahlstedt 購買了房子,我想:“好吧,我不是為了成為經理而成為修女的。” 我注意到我們的辯論沒有印度那麼多。 每天晚上有兩個小時的辯論,每週都有課,就像修道院裡的新手一樣。 中心越大,辯論的時間就越少,然後在某一時刻,很明顯我想創造更多的內容。

中心有幾位僧人幫忙翻譯,後來又回到家。 因為我住在那裡,我總是不得不[為他們]跳進去翻譯。 但有一次,我覺得我確實想從頭開始學習藏文語法。 我在印度旅行期間以及在早餐和午餐桌上或多或少地與格西圖登一起學習了它。

然後我收到了那所大學的講師邀請,在 [the Department of] Continuing Education in Science [Arbeitsstelle für wissenschaftliche Weiterbildung] 任職。 一位數學教授對法稱和 Dignāga 創立的邏輯印象特別深刻,建議我繼續攻讀另一個學位。 所以後來我接受了第二次機會教育,因為我沒有高中學歷。 我開始大學學習,主修藏學,輔修以佛教研究為中心的古典印度學。 在此之前,我曾跟隨格西土登修行十五年的傳統研究,並已擔任系統研究佛教的導師。

西婭·莫爾: 因此,您在研究中採用了與在組織方面一樣的細緻。 歡迎!

西婭·莫爾簡介

為了簡要介紹講台上的小組成員,我的名字是 Thea Mohr。 我是一名宗教研究學者。 多年來,我一直在與卡羅拉討論出家修女的問題,並將其作為我論文的主題。 [被這個話題]一次又一次地讓我著迷和印象深刻。 取得了一些進展,雖然是小步,但仍然取得了進展。

我想藉此機會特別提到三個人,我很高興今晚與我們在一起。 如果我沒有看到其他應該被提及的人,請原諒我。 所以,當我說“佛教的女性先驅者”時——我將從 Lekshe 開始。

Karma Lekshe Tsomo 簡介

因果報應 Lekshe Tsomo,歡迎! 因果報應 Lekshe Tsomo 是聖地亞哥的比較宗教學教授。 從一開始,她就與西爾維婭和強巴一起支持和組織國際釋迦牟尼。 她特別關注喜馬拉雅地區的修女,她們在接受教育甚至上學方面面臨巨大困難。 她在達蘭薩拉建立了一個小寺院,在資源有限的情況下取得了巨大的成功。 每隔一年,她都會在馬來西亞、泰國、印度尼西亞、越南、台灣和亞洲其他國家組織大型的釋迦牟尼會議——如果我沒記錯的話,那是難以置信的。 您對這些國際修女的堅持不懈地繼續激勵著我們所有人。 非常感謝你今晚光臨。

加布里埃爾·庫斯特曼簡介

我想歡迎我們的下一位貴賓,親愛的 Gabriele Küstermann。 據我所知,加布里埃爾·庫斯特曼 (Gabrielle Küstermann) 與佛教中的女性話題密切合作了 2007 或 XNUMX 年。 她以批判的眼光看待一切,但在這裡應該提到的是,XNUMX 年我們在漢堡組織了第一屆國際修女大會時,她是我們的主要支持者之一。 當時,她是佛教研究基金會的主席。 對不起,你不是主席——你是當時的創始人並領導他們。 感謝你們不懈的支持和努力,我們在漢堡看到的一切,在漢堡為佛教而建立的一切,都歸功於你們。 很高興你能來!

加布里埃拉·弗雷簡介

我想提一下第三位女士。 在 Lekshe 的支持下,Gabriela Frey 一直非常專注於在法國創立一個組織,即 Sakyadhita 部門。 她對法國尼姑和她們的組織能力深表關切,她將全心全意奉獻給佛教。 她也是——讓我看看——歐洲佛教聯盟理事會的成員。 太棒了! 非常感謝。

第一個話題:對佛教感到興奮的原因

現在我想在講台上開始我們的討論,向我們的四位先驅提出以下問題:是什麼讓您對佛教感到興奮? 你被哪些佛教理念所吸引?

谁愿意開始?

尊者圖登卓龍: 我認為首先讓我印象深刻的是我正在尋找一種世界觀,一種看待世界的方式,這對我來說是有意義的。 佛教真的給了我一些結構,你知道,談論輪迴,心的本質,重生,[和]完全覺醒的可能性。 它給了我一種方式來了解我的生活和我在宇宙中的位置。 否則,我不知道我為什麼活著,我的人生目的是什麼。

真正讓我印象深刻的第二件事是指出無知, 憤怒, 執著, [和] 附件 是煩惱,而以自我為中心的心是我們的敵人,因為我以前不這麼認為。 我以為我是一個很好的人,直到我開始審視自己的思想並看到其中的所有垃圾,然後發現那是我痛苦的根源,而不是其他人。 所以這是一個巨大的視角變化。 此外,當我進行思想訓練教學時,它們確實有效並幫助我處理情緒並改善了我的人際關係。 所以我只好繼續。 剛開始的時候,我什麼都不懂。 嚴重地。 我不知道佛教和印度教之間的區別,也不知道藏傳佛教的不同傳統。 我所知道的是,這些老師說的很有道理,並且在我練習時對我有幫助。 所以我一直回去。

西婭·莫爾: 我需要道歉——我忘了介紹你,親愛的 Birgit。 Birgit Schweiberer 是一名醫生,很早就熟悉佛教。 她在意大利的宗喀巴大師學院任教,現在她在維也納學習佛教,所以我聽說了。 非常感謝您的翻譯。 或許格桑旺末,你能再說說你對佛教的什麼著迷嗎?

格西瑪格桑旺末: 現在我很難找到單詞。 我可能需要幫助。 一開始我非常著迷的是佛教非常強調提問。 在那之前我學到的東西——嗯,我從小就是一個天主教徒,沒有人鼓勵我質疑任何事情。 在佛教中,首先是什麼都不接受,不先質疑和分析,然後去做對你有幫助的部分,剩下的就離開。 因此,這是佛教吸引我的第一件事。

然後,類似於尊者土登秋龍所說的:實際上不是我的父母把我搞砸了,或者我的姐姐或其他任何人搞砸了。 相反,我必須通過向內尋找來尋找自己內在的根本原因。 是的,我的自私以及我[出於自私]所做的行為等等。

當然,要看到我的恐懼,強烈的恐懼,尤其是在那個年齡,以及不安全感——只是正常的青少年。 你怎麼稱呼它,“一團糟”。 所有這些。 沒錯,就是一團糟。 所以佛教中有一些技巧可以幫助我更清楚地看到事物並實際解決這些問題。 它們最初變得越來越不重要,但後來我的一些恐懼和不安全感實際上完全消失了,讓我變得更快樂。 我相信我也成為了一個更好的女兒,所以我媽媽也很高興。 這才是真正吸引我去佛教的原因。 我做的越多,就越明顯它確實有效。 所承諾的——你變得更平衡、更平靜、更快樂——已經實現了。 它很慢,而且需要非常非常長的時間,但我總是對自己說沒有最後期限,所以[我繼續]。

西婭·莫爾: 西爾維婭,你覺得怎麼樣?

西爾維婭·韋策爾: 是的,我已經提到了第一點。 我終於想成為“為”某事,而 菩薩 理想是我的使命。 每個人都是其中的一部分,暴力、仇恨和反對無法改變世界。 相反,與他人交談、欣賞和承認他人是一種方式。

另一件事是:我花了很多時間進行心理治療並參加完形治療的研討會。 這一切都很棒,在一個週末之後你感覺很棒,但後來我會問自己:“我應該在家做什麼?”

我其實很想修煉,佛教給了我這麼大的功法工具箱,我可以用它來修行。 在我最初的兩三年裡,我總是說:“佛教? 這實際上是一種自助療法 冥想. 偉大的!” 對我來說,這就是讓我堅持下去的原因。 而且我知道,在達蘭薩拉之後,我再也不會感到無聊了。 這當然也不是我的問題。

西婭·莫爾: 強巴,你覺得怎麼樣?

尊者強巴次卓: 好吧,對我來說,更多的是存在主義問題。 因此,“苦從何而來”的問題一直困擾著我。 十六歲時,我讀了赫爾曼·黑塞的 悉達多 多次,以及 西藏死亡之書 以及黑森和維韋卡南達的其他幾本書。

然後,我實際上被新教同化,並發現自己加入了新教青年團體,在那裡我大部分時間都在與社會政治問題搏鬥。 我還就讀於當地新教教堂的寄宿學校,在那裡我們定期祈禱等等。 我還有各種宗教老師,他們都有教育學和新教背景。

然而,當我認識的一個人——我男朋友的祖母——真的奪走了他們的生命時,這個問題讓我心煩意亂:你死後會發生什麼,為什麼家人突然需要承受這麼多痛苦,儘管他們沒有做任何事情任何人? 新教牧師無法給我答案,所以我繼續沿著另一條路繼續提問。 然後一位朋友從印度旅行回來,在那裡他遇到了藏傳佛教徒,並告訴我他是一名佛教徒。 我問:“什麼意思?”

然後我得到一本關於四聖諦的小冊子 佛. 我已經讀過一些關於輪迴的東西,更多的是從科學的角度來看,並假設有可能存在像輪迴這樣的東西。 然後我了解到 因果報應 [通過小冊子],突然我有一個“啊哈!” 片刻。 這就是解決方案; 一切都融為一體,現在可以解釋了。 痛苦的原因不必來自這一世; 他們也可能來自前世。

這些天來,你總是必須確保承認 因果報應 和輪迴[當談到佛教時],因為這些是西方佛教中出現最多問題的地方。 但對我來說,這一直是有意義的,直到今天,它引導我沿著這條道路前進。

第二題:佛教中的女人/尼姑

西婭·莫爾: 非常好。 我們將繼續與您一起:所以佛教所擁有的這些理想、這些美妙的教義是一回事。 另一件事是現實,現實中的困難很快就會出現。 每個人的困難都很快出現,因為我們以西方的理解來對待佛教,並且對[性別]平等有著相同的期望。 然後世界看起來完全不同。 我想知道:當您感到受到特別歧視時,是否有值得注意的情況,或者您認為有其他好處的情況,尤其是與男性有關的情況?

尊者強巴次卓: 非常難的問題。 老實說,我不敢相信佛教真的會歧視。 幾十年來,我一直試圖對自己做出不同的解釋,因為我認為佛教不可能歧視。 當我想成為一名尼姑時,我的老師 Geshe Thubten Ngawang 在漢堡告訴我:“有一個問題。 修女的完整戒律並不存在,但我們正在努力。 1980 年你在達蘭薩拉遇到了 Lekshe Tsomo。你為什麼不寫信給她看看呢?

平心而論,我們收到了很多關於證悟道的道次第指導,並解釋說,從佛教的觀點來看,持守佛道的人獲得最大的功德。 戒律 一 僧 或修女。 我只是想盡可能多地積累功德並接受這些 戒律. 這些都是在我之後出家的比丘,能夠做到這一切,但我不能再進一步了。

我覺得這很苦澀,自從我第一次問尊者 達賴喇嘛 1982年的這個問題,他一直拖到第二年。 然後在 1985 年,我在大堂遇到了圖登卓隆,他也對這個問題很感興趣。 我再次詢問尊者,他回答說:“我認為現在是您離開的合適時機。 你可以去台灣或香港; 沒關係。” 所以我在那年的XNUMX月離開了。 我的老師支持我,但我也有類似的經歷,就像剛才談到的格桑旺末。

我得到了漢堡所有老師的全力支持。 我將我從與他們的辯論中學到的所有知識應用到我在田野研究中與西藏僧侶的討論中 戒律 今天。 這實際上讓我為所有類型的爭論做好了準備,並且對我很有幫助。

西婭·莫爾: 西爾維婭,你覺得怎麼樣?

西爾維婭·韋策爾: 1977 年我在 Kopan [寺院] 的時候,下午總是有一個小時與年長的學生討論,他們在那裡待了一年或一年半,所以經驗豐富。 一天下午,我和一位在好萊塢長大的美國修女在一個討論組裡,她公開而激烈地宣稱:“我祈禱重生為男人,因為它更好,更有功德。”

我很生氣,我跳了起來。 我在討論組裡待不下去了,我衝出帳篷直奔 喇嘛 是,他。 他看出我很生氣,說:“親愛的,你好,這是怎麼回事?” 我說, ”喇嘛 是的,我有一個問題。 “重生為女不如男”是確定性的說法還是解釋性的說法? 我已經了解到,有些教法是確定的(空性)和需要解釋的教法。

喇嘛 耶希看著我說:“西爾維婭,你做女人有問題嗎?” 我驚呆了。 我什麼都沒說的那一刻似乎持續了永恆。 我想:“我現在應該說什麼? 如果我說“是”——不,我不能這麼說。 如果我說‘不’,那我就是在撒謊。”

然後他對我笑著說:“西爾維婭,我相信現在投生為女人更有利,因為女人對佛法更開放,更認真地修行。” 他基本上告訴我我想听什麼,但他首先問了我一個不同的問題。 對我來說,這非常重要。 然後我意識到這是關於我對“作為一個女人”的看法,我與之相關的價值觀,以及——在這個意義上——性別角色的不同定義,這取決於個人的解釋。 我明白這一點,但它仍然激勵著我。

西婭·莫爾: 非常感謝! 給土登秋敦的一個問題:多年來,我們一直在討論在藏傳佛教中重新引入尼姑制度。 為什麼在藏傳佛教中恢復尼姑的秩序這麼難?

尊者圖登卓龍: 我的看法是,真正的問題是男人的情緒化。 首先在西藏,印度的藏族社區是一個難民社區。 他們失去了自己的國家,所以有一種不安全感。 他們試圖盡可能地維護佛法,就像他們在西藏的方式一樣。 他們第一次面對現代性。 因此,想要以平等方式參與的整個女性問題對她們來說是新的。 它在晃動什麼。 這是現代性的一個方面,他們不知道如何處理,不符合他們的範式。 所以,我認為有一些潛在的焦慮、不安全感和恐懼。 比如,如果你有比丘尼,一切將如何改變? 或者突然間,尼姑坐在僧侶面前。 如果發生這種情況會發生什麼? 修女們會建造大寺院並得到很多嗎? 供品? 這將如何影響我們?

他們有很多未知數。 我認為這個問題主要是情緒上的,精神上的。 我不認為真正的問題是合法的。 它是用法律術語表達的,所以我們不知道是否可以根據 戒律 以合法的方式。 但我的感覺往往是人類……我們首先決定我們相信什麼,然後我們找到支持它的經文。 我們認為,當潛在文化和人們的思想發生某種轉變時,他們會找到這些段落,突然之間,所有人都會說:“哦,是的,這是個好主意. 我們一直同意這一點。” 這是我的看法。

在Sravasti Abbey,我們現在有一個由十位尼姑組成的社區——七位比丘尼和三位釋迦牟尼——我們有許多藏人 喇嘛 誰來修道院教書。 我們讓他們知道我們這裡有比丘尼。 我們受命於 法藏經 傳統。 我們做到三 修道院的 儀式:posada,每兩週一次的懺悔,[和]還有 Pravarana,這是每年閉關結束時的邀請儀式。 我們告訴他們我們這樣做。 他們看到我們的社區非常和諧,人們修煉得很好。 你知道,他們都沒有發表任何不利的評論。 如果有的話,他們是令人鼓舞的。 他們對有比丘尼感到有點驚訝,但你知道,他們是在鼓勵他們。

西婭·莫爾: 是的,我認為這是一個很好的分析。 生活中經常發生這樣的情況,首先做出情緒化的決定,然後回想起來運用理性的理由。

卡羅拉,你多年來一直在做這種類型的研究,在理性的層面上充分參與並熟悉材料。 我們把這些情緒當作事實,說:“這就是它的本來面目,但我們還不想[接受]它。” 然而,您已經發現了這背後的基本原理。 也許你可以給我們你的印象。

尊者強巴次卓: 我相信現在[解釋]太難了。 我主要關注與 修道院的 規則,[已經]非常複雜。 但是[這裡]對這些規則的詳細闡述太多了。

但是,無論如何,已經找到了解決方案。 有三種不同的 戒律 至今仍然存在的傳統,分別屬於佛教的三大主流傳統。 第一個是 法藏經 傳統,是在韓國、越南、中國和台灣流行的東亞佛教形式。 然後是上座部傳統,主要基於巴利語 戒律,流行於斯里蘭卡、柬埔寨、緬甸、泰國等東南亞國家。 最後,還有藏傳佛教的Mulasarvastivada傳統,其中有需要僧尼共同進行的儀式。 例如,尼姑的出家傳統上要求比丘和尼姑相同。 戒律 傳統。

因為這些儀式在藏傳佛教的歷史上很少發生——在過去的一千年左右出於某種原因而沒有發生過——這樣的戒律的有效性一直受到質疑,即使它們是由偉大的人執行的。 戒律 學者。 在 2007 年大會之後,每個人都同意每個人 戒律 傳統應該決定應該採取哪些必要步驟來恢復這一點。

在遵循上座部傳統的國家,同樣的問題也存在,尼姑的秩序也不再存在。 我相信,從科學的角度來看,已經找到了解決方案。 當我上次在 2012 年訪問印度南部進行實地研究時,我花了整整四天時間與 XNUMX 多名領導進行密集會議 戒律 來自三個最大的專家 修道院的 大學:色拉、哲蚌和甘丹。 昨天晚上,我的老師來自的寺院色拉寺和色拉美寺的每個人都深信,根據 戒律,這真的是可能的。 但是,我不應該把希望寄得太高,因為反對者會反對。

這甚至達到了領先的 僧 在格魯派傳統中,他盡其所能阻止我的研討會發生,這些研討會已經提前幾個月安排好了。 最後,我不得不向達蘭薩拉的文化和宗教部提交申請,而後者又不得不與部長協商,然後才允許我去那裡尋求批准。 只有在我收到確認後,我才被允許就這個話題提出我的問題。 因此,整個過程有時似乎我們仍處於中世紀,這就引出了一個重要的問題:“究竟是誰做出了這個決定?

基於秩序的規則,需要社區的共識。 但我有一種感覺,每個人都在踢水桶,實際上沒有人願意做出決定。 上座部 僧 曾經對我說:“這就像有很多老鼠靠近一隻貓。 如果貓的脖子上有鈴鐺,他們都會更喜歡。 唯一的問題是,哪隻老鼠有勇氣把鈴鐺掛在貓的脖子上?”

同樣,我們也收到了幾乎所有藏傳佛教傳統領袖的支持信,但每當召開會議以做出明確的決定並提出議程上的這個項目時,決策者都不在場。 相反,他們的代表在那裡,然後他們說他們無權做出該決定。 在我看來,這表明他們不想做出決定,即使每個人都說不同,並以書面形式表示他們願意。 它就像變速箱裡的沙子。 我的懷疑是,看看政治,需要更多的話語。

那個國家的人民還沒有準備好[接受這些變化]。 現在做出決定可能會失去選票並使自己不受歡迎。 因此,讓我們再進行幾輪 [討論] 並等待,看看人們是否準備好並達到多數。 然後當大多數人想要它時,我們會做出決定。 反正我就是這麼看的。

西婭·莫爾: 是的,這是保持和諧的典型亞洲方式:一方面避免捲入公開衝突,另一方面相信會找到解決方案或問題會隨著時間的推移自行解決。

我們正在討論女性的覺醒/出現[在佛教中],而你,西爾維婭,走過了 修道院的 一段時間的路徑。 回顧你自己在歐洲/德國傳統佛教中的發展,或許展望未來,你會說有覺醒嗎?

女性覺醒

西爾維婭·韋策爾: 確實。 我從 Ayya Khema 那裡學到了很多東西並練習了 冥想 陪她五年。 在某個時候,我為 Lotusblätter 採訪了她,她說:“你知道,西爾維婭,如果我們女性想要改變,那麼我們必須自己實現。 沒有人會為我們做這件事。”

然後它點擊了。 我從 87 年左右開始注意到,當時我舉辦了第一次研討會“路上的女性”,這是一個為女性舉辦的佛教研討會。 然後我開始為女性舉辦研討會,也為男女舉辦一些研討會,因為我覺得這很有意義,以介紹佛教中的平等主題。 與此同時,我的同事西爾維婭·科爾克 (Silvia Kolk) 的任務是將佛教思想引入女權主義領域。 我們之間總是溝通得很好。

從那天起——或大約在那個時候——我發現事情變得不那麼成問題了。 我沒有徵求男人的同意,只是說:“我會做我自己的事。 我很有禮貌。 我很友好。 我很隨和。” 我在繖形組織中,但我沒有引發一場偉大的革命或類似的事情; 我只是做了我自己的事。 我帶著純粹的固執,引入了女性的觀點。

我認為重要的是,領獎台不僅僅是男性。 我認為重要的是,不僅男性在 Lotusblätter 中寫佛法,而女性則寫她們的分娩或家庭經歷,或者她們在家中的佛教修行。 相反,我認為女性應該——我將以下詞語放在引號中——“被允許討論真正的佛法話題。”

我真的很努力地為 Lotusblätter 尋找女性專欄作家,為了找到願意寫作的女性,我不得不苦苦哀求和搜索十五倍。 我自然而然地收到了源源不斷的男人寫的文章,最後我不得不停下來回信給他們:“可能是佛學經驗不足。 請再練習三年後再回來寫一篇文章。” 好吧,我就是那樣做的。 我以禮貌友好的方式代表婦女事業,突然氣氛變了,我成了“象徵性的女人”,基本上是所有情況下的不在場證明。 那是,“西爾維婭,這不是你關心的問題嗎? 請就這件事說幾句。”

我至少被[其他人]接受和尊重。 對我來說,這是最重要的經歷之一,並促使我繼續以禮貌和友好的方式代表女性事業。 我和男人相處得很好。 男性可以和我一起學習並參加我的課程。 我們只是相處融洽。

西婭·莫爾: 好的,祝你一切順利。 現在我想問你,土登秋卓尊者,另一個問題:我看到你的書經常討論強烈的情緒,比如 憤怒 和力量 憤怒. 因此,我的印像是,女主或男主的問題並不是你的重點。 相比西爾維婭和卡羅拉對社會父權制的不滿,你似乎更關注師父是不是正宗佛教徒的問題。

尊者圖登卓龍: 是的,因為我在修道院的經歷是,我們心中有太多的性別刻板印象,比如,“女人是情緒化的,她們會吵架,或者相處不融洽。” “男人很冷漠,不能討論他們的問題。” 我發現當你和人們一起生活並觀察他們的行為方式時,這些刻板印象真的站不住腳。 尊者 達賴喇嘛 說我們是同樣的人,有著同樣的情感,同樣的關心和關心。 這就是我發現的事實。 我的意思是根據性別、社會階層、種族和所有這些因素,有不同的風味,但在這一切之下,我們都是一樣的。

西婭·莫爾: 哪個血統重要或不重要並不重要?

尊者圖登卓龍: 是的! 我有一個小故事,我認為可以說明我的觀點是如何產生的。 當我在達蘭薩拉住了幾年的時候,每當我們做 Tsog 法會,你知道,僧侶們會站起來把措格供奉給尊者,然後是措格—— 供品 - 已分發給所有參與者。 僧侶們總是這樣做。 所以,當我第一次去達蘭薩拉時,我問自己:“為什麼尼姑不站起來把措格送出去? 修女們怎麼不會昏倒 供品, 這裡發生了什麼?”

然後,有一天,它真的擊中了我。 如果修女們站起來,正在昏倒 供品,然後我們會問:“為什麼修女必須起床並散發 供品,僧侶們就可以坐在那裡接受服務。”

那一刻我意識到,你知道:這是來自我的。

西婭·莫爾: 太感謝你了!

我們還想給觀眾提問和評論的時間。 因此,我想問小組成員最後一個問題。 我們已經談到西方佛教[女性]的覺醒,以及這種覺醒是如何發生的。 在您看來,未來需要做些什麼才能讓佛教對女性產生吸引力,從而豐富她們的生活? 關於佛教傳統,您希望有什麼改變? 讓我們從格桑旺末開始。

格桑旺末法師: 我對你的問題的回答與強巴*卓仁剛才提出的話題有些相關——西藏社會的總體形勢正在發生變化,很大程度上取決於女性。

我承認目前有些人反對這些關於女性完全受戒的改變,甚至一些女性也不完全支持它。 一些尼姑仍然認為不需要完全出家,因為他們沒有完全接受傳統意義上的佛教教義教育。 我認為現在是藏傳佛教歷史上第一次尼姑可以接受和僧侶一樣的[佛教]教育。 因此,遲早會有越來越多的尼姑認識到受戒的重要性,並說:“我們想要完全受戒。” 但只要他們不表達這一點,就不會發生太多事情。

我認為一旦獲得格西瑪證書,尼姑的秩序會有很多重大變化。 在那之後,女教師——格西瑪——將搬到西方國家,在那裡的佛教中心教書。 那會有很大的不同。

我的願望之一是格西和格西瑪都將在佛教中心教授。 西方國家的人會意識到,即使在西藏社會,男女都可以傳教和修行。 我們目前在西方看到的是,在佛教中心教書的大多數老師——格西——都是男性。 這是我真正想要改變的。

我也希望看到更多的佛經被翻譯。 這一點非常重要,因為有很多經文尚未翻譯,而且還沒有英文、德文或任何其他西方語言版本。 翻譯工作越多,人們得到的經文就越多 訪問 至。 當然,這對西方的僧尼來說會更容易,因為在西方出家也不容易。

我欽佩我的受戒同事(看看強巴才卓、圖登卓隆和布麗吉特)。 我在達蘭薩拉總是比較輕鬆。 我在那裡自然遇到了其他困難,但穿著奇怪的衣服和奇怪的髮型是可以接受的。 這是完全正常的; 沒有人盯著你看。 我希望這裡也能正常化,讓更多的人踏出出家的步伐。

成為一個 僧 或尼姑對你自己的修行不一定重要,但它是佛教持續存在的關鍵,因為僧尼有時間學習佛教,翻譯經典,教授和持有擴展 冥想 撤退。 這就是我的願望:佛教應該在西方社會成為常態,不再被視為異國情調。

我也注意到這裡沒有人奇怪地看著我。 但如果我只是走到這棟大樓外一兩百米,也許是去一家餐館,我會立即感到:“天哪,我不在達蘭薩拉。”

所以我希望這是一個 僧 修女在西方社會變得更加正常; 異國情調和文化標籤消失; 人們終於將佛教的精髓視為國際範圍,而不僅僅是亞洲; 人們意識到佛教可以以這樣或那樣的方式幫助每個人; 並且每個人都可以從佛教中獲得見解。 是的,這是我的願望。

西婭·莫爾: Sylvia,什麼對佛教在西方的進一步發展很重要?

西爾維婭·韋策爾: 我注意到在過去的 20 年裡,越來越多的女性教授佛教,越來越多的女性接受教育[在佛經中],以便她們能夠教授。 這一事實極大地改變了西方社會對佛教的看法。

我記得第一次“西方佛教教師”會議是在達蘭薩拉舉行的,土登卓隆也參加了會議。 大約有 2000 名男性和 250 名女性參加了那次會議。 在下一次會議上,大約四分之一的教師是女性,而在 XNUMX 年在 Spirit Rock 舉行的會議上,出席的 XNUMX 名教師中有一半是女性。 這種變化創造了截然不同的氛圍。 它對課程教學的[方式]產生了很大的影響。 這是我未來的主要關注點:讓更多受過良好教育的女教師在佛教中心教授佛教。 這將產生強烈的積極影響。

尊者強巴次卓: 越來越明顯的是,我們必須開始為西方的佛教承擔責任。 我們不應該總是等待藏傳佛教等級制度中的某個人的許可,或者等待一個藏人指導我們如何在西方修行佛教,因為他們不覺得對此負責。 我今天在另一種情況下聽到了這個消息——我相信你,Sylvia,在談到在達蘭薩拉舉行的第一屆“西方佛教教師”會議時提到了它。 在這次會議上,尊者 達賴喇嘛 告訴我們:“你應該讓事情自己做。”

我還記得我的老師[格西土登阿旺]一直覺得他在西藏的等級制度中沒有那麼高,並質疑他獨自決定困難問題的權威。 1998 年,他與尊者就該主題進行了長達一個多小時的談話。 達賴喇嘛 在施內弗丁根。 他從談話中回來時興高采烈地對我說:“尊者告訴我,我應該做更多的嘗試,並有勇氣決定我相信什麼是正確的。 在這樣做了幾年之後,我可以與其他人分享我的經驗,我們可以討論這些決定是否正確或需要一些修改。 ” 我真的相信這是主要問題之一——認為真正的佛教只能由藏人傳授的誤解。

但正如我們在格桑旺末的例子中看到的那樣,即使是德國女性也可以在佛教寺院接受教育並獲得格西瑪學位(與僧侶相同的學位)。 我對此感到非常興奮; 如果當時可能的話,我會自己做。 但現在我們已經為西藏尼姑設立了這些教育項目,兩年後他們將成為第一批獲得格西瑪學位的群體。 這是一項重大成就。

重要的是,我們要反思西方社會佛教的現狀——什麼行得通,什麼行不通——並根據我們的發現做出決定。

這讓我想起了 2005 年在瑞士蘇黎世召開的第一次歐洲藏傳佛教會議。 所有歐洲佛法中心都派代表參加了這次會議。 作為其中一場會議的主持人,一位藏人 僧 說西藏人想知道在西方社會中性別問題是否如此重要,為什麼歐洲的佛法中心默默地接受藏傳佛教的父權結構?

從那以後,我一直覺得藏人也希望從散居國外的人身上獲得新的衝動,這在其他傳統中也曾發生過。 但這種新風從未到來。 相反,西方倒退了一步,有些西方僧人其實很喜歡,因為他們可以坐在前面,而尼姑必須坐在後面。 這有問題。

尊者圖登卓龍: 關於女性問題,我不認為沒有性別平等佛教會在西方生存下去。

對於西方普遍的佛教,我希望人們真正開始正確地學習和理解教義。 我參加過幾次西方佛教老師的會議,有時我感到很震驚。 例如,在其中一個會議上,大約只有一半的與會老師相信輪迴,這是一個非常核心的信條。 佛法. 所以我有時擔心的是,人們如此渴望使佛教現代化,使佛教與文化相關,以至於他們有拋棄佛教的危險。 佛 用洗澡水。 我認為我們必須慢慢來,真正了解教義,然後我們才能決定如何將形式應用於我們自己的文化,但不改變意義。

觀眾提問

聽眾: 在與尊者會面期間 達賴喇嘛 今天,我注意到修女們又坐在後面了。 我原以為會是按性別來區分的,比如左邊是僧侶,右邊是尼姑,結果尼姑又在後面了。 這甚至是在 達賴喇嘛 過去曾多次強調性別平等是關鍵。 所以我的問題是:如果尼姑明天早上早點來,坐在今天僧侶所在的舞台前面,會發生什麼? 那可能嗎?

強巴次卓恩: 我想我可以回答這個問題,因為幾週前,這次會議的組織委員會就如何讓僧尼坐下徵求我的意見。 是的,就像往年一樣,我建議僧侶應該坐在一側,而尼姑應該坐在另一側。 但後來我們意識到很多格西會參加這次會議,按照西藏傳統,他們必須坐在台上。 但是,該指南並未在 戒律.

總而言之,舞台的平面佈置圖,包括僧尼的座位安排,都需要報請大會代表批准。 達賴喇嘛. 他們告訴我們,讓僧尼坐在對面的想法是不切實際的,因為觀眾可能會有一些僧侶坐在尼姑後面的印象,但事實並非如此,需要改變。

組織者回答說,通過改變這一點,媒體可能會得到沒有尼姑出席的印象。 好像只有和尚坐在台上,這是不可接受的。 最終,舞台設計方案不得不送達蘭薩拉,而我們今天所看到的,則是按照達蘭薩拉官方協議做出的最終決定。

聽眾: 那麼旋轉座位計劃呢?

強巴次卓恩: 不,如果你看書 尊嚴與紀律,2007年第二屆修女大會出版,你會看到尊者 達賴喇嘛 說:“一旦出家的問題得到解決,還有一些小問題需要澄清(例如僧尼在舞台上的座位)。 這是按照同意的原則處理的。 沒有單 僧,甚至不是 達賴喇嘛,可以做出這樣的決定。 僧侶之間必須一致同意。”

如果我們看看梵蒂岡,我們會看到他們仍然沒有批准《人權憲章》。 這背後的原因與性別平等問題有關。 基本上,我們甚至還沒有在歐洲實現性別平等。 這意味著它將需要更多時間。

西爾維婭·韋策爾: 我想補充她所說的話。 我原諒西藏人的一切; 畢竟他們是1959年進入現代的,所以我理解他們是否還持有父權的觀點。 當我的西方同事,無論男女,都以父權制的方式表達自己時,我發現問題更大。 所以,我原諒西藏人的一切; 他們給了我佛法的珍貴禮物。 他們可能還需要 300 年才能適應新時代。 儘管處於啟蒙時代,歐洲卻用了 300 年。

西婭·莫爾: 是的,我相信你是下一個,然後是我左邊的女士,或者觀眾的右邊。

聽眾: 我的問題不一定是指僧侶或尼姑; 它更多的是關於印度女性的尊嚴。 媒體上充斥著關於可怕的強姦罪的文章。 我無法理解,但是由於我們這裡有很多人對印度很了解,也許您可以給我某種形式的答案。

強巴次卓恩: 也許我可以快速評論一下。 的確,即使在 佛的時候,強姦是存在的。 這也是為什麼 佛 宣稱修女不應該 幽思 在樹下,但在僧侶建造的房屋中。 性別問題在現代印度引起了激烈的爭論。 以我目前在世界宗教學院的工作經驗,我認為如果我們跨不同宗教看待這個問題,很快就會清楚:我們必須始終區分各個宗教的理想——它們在宗教文本中是如何被描述的並由聖徒生活 - 以及各個國家的社會現實。

眾所周知,宗教總是在進化,這對佛教徒來說並不奇怪,因為他們明白一切都是無常的。 這樣一來,佛教已經因各種文化影響而發生了數次變化。 但在亞洲國家,總是存在著非常強大的等級制度,在這樣的等級制度中,男性總是高於女性。 這確實是尊者土登秋龍早些時候所說的,當等級制度發生變化時,人們非常擔心社會和諧會受到威脅。 但在這些國家,民主進程和現代化已經啟動並促使等級轉變。 這會引發恐懼。

那麼問題來了,它會如何拉平呢? 因為當現代化進程發生時,自然會形成更保守的部分,他們認為,由於現代化或所謂新殖民主義的壓力,一切都必須保持原樣,在任何情況下都不能改變。 問題因此變得更加僵化。 這就是為什麼我認為對話如此重要。

我還沒有找到答案的問題——也許有人知道如何做到這一點,因為我感到某種程度的無助——是我們應該如何與拒絕討論這些話題的人交談。 我們總是可以與那些站在我們這一邊並認為討論很好的人進行對話,但我們真的希望另一邊的人加入進來。 我們應該通過傾聽和理解他們並認真對待他們的論點來實現這一點。 我相信我們已經嘗試了幾十年。

很難回答的問題是如何達到我們真正互相傾聽並進行對話的地步。 我相信這正是圍繞性別的整個對話的確切問題——也許不是性別,而是女性的解放。 西爾維婭,你曾經對我說過,平等只能和異性討價還價。 但事實是,如果不與男性進行討論和談判,女性就無法獨立。 我們需要社會雙方之間的這種夥伴關係。

西婭·莫爾: 這在某種程度上回答了你的問題嗎?

聽眾: 我想提出我在昨天的宗教間對話中提出的另一點。 我認為教育在[對話中]發揮的作用非常重要。 我相信這也影響了“Geschlechterfrage”[性別問題],用德語表達。 我相信,如果教育真的能夠融入社會的各個層面,是可以影響到後人的思想的。

讓我有點難過的不是性別平等的問題,而是西方佛教的問題,這是由土登秋龍的評論引發的,她說在她認識的許多西方佛教老師中,有一半不相信重生。 作為雨天第十課的兼職導師,不得不說,聽了一些討論,一開始我還是挺驚訝的,說到相信重生的問題。 我注意到有多少懷疑存在,即使在那些我認為在佛教中已經很成熟的人中也是如此。 我想:“好吧,儘管這個問題我很清楚,但其他人可能不會以同樣的方式理解它。” 我不得不說,這還需要一些時間。

西婭·莫爾: 謝謝你。 我認為我們將繼續在這一邊。

聽眾: 早些時候,當您 Sylvia 談到您的人生道路時,我注意到了一些事情。 您強調了一個我經常觀察到甚至可能親自面臨的問題。 你說,“‘我又要負責,我不知道,廚房? 我該如何修行等等”這包含了微妙的分別。 當我獲得學位時,我也遇到了同樣的問題,而我的孩子們還很小——自從他們長大後,我就擁有了世界上所有的時間。 但是你必須扮演一個特定的角色:要么你是被解放的女人並與之抗爭,要么如果你有孩子,那麼你就是一個“Kampfmutti”[battle-mom],把你的孩子放在第一位:“我要求這些改變因為我有孩子:這個研討會必須在這樣那樣的日期舉行,因為那是我唯一有空的時間。” 或者你很快就讓自己退縮了,因為其他人都被你惹惱了。

由於生理原因,女性的生活方式和現實往往被推到一邊。 女人應該像男人一樣。 這與等級制度和對這一社會人口結構的尊重有關,這種情況一直保持[直到現在]。 我們都有母親; 一半的人正在確保家裡的事情順利進行。 它一文不值。 因此,我覺得這真的很令人震驚。 當然,教育仍然很重要——當你有五個孩子圍著你跑時,你不會停止思考。 事實上,情況恰恰相反。

在我們的博物館裡,掛著一幅美麗的印度教畫,描繪了三個女人參觀一個 領袖 並教他們懷裡的孩子如何把手放在祈禱中。 作為一個[模糊不清的詞]苦行者,他的雙手總是舉在空中,以至於他們已經枯萎了, 領袖 用乾枯的雙手指著旁邊的學生。 但孩子並不是憑空出現的,而是由於女性而產生的,雖然不完全是。 正如尊者今天早些時候所說,我們正處於一個複雜的局勢之中。 尊者強巴次卓也問我們應該如何讓人們與我們交談? 我相信我們需要記住,我們都處於這種情況下,沒有男人和女人都行不通。

只有當沒有人感到不利時,才會存在和諧的局面,在這種情況下是女性。 我們應該牢記這一動態,但我不知道是否有人全神貫注。 對於修女來說,孩子的問題和誰知道還有什麼不存在。 女性的普通問題不適用於我們。 這當然是極大的自由,也是成為其中一員的巨大優勢 僧伽. 但是修女們在談論女性權利或性別平等時,是否仍然理解女性通常也必須承擔其他問題? 畢竟,這些都是佛教居士。

西婭·莫爾: 是的謝謝你。 讓我們回到[房間]的這一邊。

聽眾: 我真的想問你一個問題,西爾維婭——如果我可以叫你西爾維婭的話。 您從早期就有完形療法的經驗。 我是一名完形心理治療師,幸運的是,完形療法已經發展。 我們不再像[模糊不清的詞]反對它的時代那樣是革命者,而是更支持某種東西。 我可以同情你的反應。 我想問你,你現在對此怎麼看? 我們植根於格式塔療法,這也是禪宗。 但令我不安的是——我是從先生那裡得到的……我不能說聖潔,這不是我的風格……我說 達賴喇嘛,我非常尊重他——他對色情的態度不像我們在西方和格式塔治療師那樣自然。 這就是我在佛教中所缺少的。 否則,我對他懷有最大的敬意。

我也不明白為什麼頭髮必須去,尤其是男人和女人都非常珍惜它。 所以基本上我提出的問題是“美體 積極形象”,這可能與男性尊重女性有關。 西爾維婭,您對完形療法有什麼看法?

西爾維婭·韋策爾: 好吧,那將是一個更長的討論。 這是一個巨大的話題,它包含了西方和東方的內涵。 我們確實有 ”身體 敵意”在這裡也是如此,並且非常強調 身體 也是長久以來的反應“身體 厭惡。” 但在過去的十二年裡,我們在柏林舉辦了以佛教和心理治療為主題的研討會。 我們花時間與來自不同學科的男性和女性心理治療師進行討論。 而且我發現深入了解細節非常有益,但老實說,我無法在三五分鐘內解決這個[問題]。

聽眾: 但我很高興你積極參與這個領域。 我相信這將導致我們的社會和佛教向前發展。

西婭·莫爾: 是的,我現在想結束這些問題。 好吧,也許還有一個。

聽眾: 好的,我會保持簡短並使用關鍵字。 我相信重要的是要包括另一個層面,一個精神層面。 為什麼第三世噶瑪巴不能是女人? 為什麼不能 達賴喇嘛 [immanieren – 一個不常見的德語單詞,表示只是居住在一個 身體] 而不是輪迴,然後問題就解決了,不用我們再等二十年? 為什麼彌勒——在德國,每個職位也需要拼寫為女性——為什麼不能是女性? 如果我們看一下[彌勒]中的字母,就包括瑪麗亞。 我們需要了解這些事情。 那是精神層面。 有這麼多女人應該記得塔拉,她發誓要投生為女性 身體. 為什麼必須通過某種方式達到平衡 冥想?

西婭·莫爾: 明確地。 我相信這裡比較有名的丹增帕莫也做了 誓言 類似於度母重生為女性形式——並想先開悟。

聽眾: 讓我回溯一下我的問題。 我們簡要談到了越來越多的修女獲得格西瑪學位。 也許有人可以談談西藏婦女如何評價這一進展,包括達蘭薩拉卓瑪林尼姑庵的積極發展。 也許格桑旺末或卡羅拉可以說點什麼,因為他們參與的非常多。

格桑旺末法師: 嗯,關於格西瑪,尼姑的頭銜,第一組確實正在獲得學位。 最初有 27 名修女,其中有兩個沒有通過考試。 但至於其他人,他們這兩年一直在考試,還需要兩年時間才能獲得格西稱號。 現在是第一組的第二年,下一組的第一年。 每年,來自印度各地尼姑庵的一群尼姑將有機會獲得格西頭銜。 五六年前,當有人提到“格西修女”這個稱號時,我們會覺得好笑。 現在更像是:“當然,格西尼姑”。

現在在達蘭薩拉已經很正常了。 而今年考試第一名的尼姑,則是來自羅布林卡附近的卓瑪嶺尼姑庵。 是的,在這方面發生了很多事情,藏人已經熟悉了與僧侶同名的尼姑。 在我看來,下一步是完全受戒。 尼姑們自己可以說:“現在我們有了格西頭銜,我們想要完整的戒律。” 這必須主要來自西藏婦女。

西婭·莫爾: 謝謝你。 很快,最後三個評論。

聽眾: 其實我沒有問題。 我只想對你們所有人在處理這些問題時的承諾、理解和全心全意表示最誠摯的感謝。 我對此非常感激,因為我堅信佛教沒有女性就無法生存。

您對我們至關重要,因為您思路清晰且機智。 我的妻子在西藏中心讀了六年級,學習佛教哲學。 我讀的第一本佛教書籍是卡羅拉·羅洛夫推薦的,因此我可以肯定地說,我們不能沒有女人。 非常感謝。

西婭·莫爾: 謝謝。

聽眾: 我可以插話嗎? 我相信沒有 僧伽 可沒有我們女修行者。 我來自加利福尼亞州的蒙特雷,有一個小 僧伽 ——但是女人比男人強太多了。 是否真的有一個 僧伽 女人不在哪裡? 這是今晚缺少的東西。 我們女佛教徒可以做些什麼來支持你?

西婭·莫爾: 是的,這是一個很好的觀點。

尊者強巴次卓: 是的,正如我剛才所說,我們有這本可愛的小冊子,由 Gabriela Frey 在各方的大力支持下製作。 還有一些關於釋迦牟尼國際佛教婦女運動的新小冊子正在展出。 如果你想關注女性問題,那麼我建議你去那裡看看,也許成為會員並與其他女性見面。

今天的討論更多地圍繞著出家人。 因果報應 今天把我們聚集在一起,更加關注這個主題。 但我認為重新考慮非常重要,即使隨著女格西的到來,宗教的重要組成部分也是儀式。 當我們提到儀式手冊時,他們經常說進行這種儀式的人是完全出家的僧尼,最高級別的僧侶。

我擔心的是,如果我們現在停下來,當格西瑪可以接受哲學訓練但不被允許學習 修道院的 規矩,受盡戒,仍不得行禮。 它類似於天主教會和聖禮,允許一些女牧師輔導員講道但不能提供聖禮。 藏傳佛教似乎也在發生類似的發展。 因此,我們西方男女有責任有意識地指出我們希望妥善解決這些問題。 我認為這將非常重要。

西婭·莫爾: 非常快。

聽眾: 我有一個技術問題要問格桑旺末法師。 你是如何設法搬到外國並說“我會留在這裡”,然後在那裡度過接下來的 24 年——尤其是不屬於歐盟的印度?

格桑旺末法師: 有這樣一句話:“一天一天”。 我們用德語怎麼說? “Einen Tag nach dem anderen。” 當然,我從來沒有打算在印度呆那麼久。 如果我從一開始就有這個計劃,我可能會在十四天后離開。 但是你已經習慣了很多——事實上,你已經習慣了一切。 這是非常有益的; 它打開了我的思維,讓我可以看到不同的事物並體驗不同的文化。

畢竟,並非一切都是完美的,而且你可以用更少的錢過日子。 多年來,這對我非常有幫助——學習一門新語言,體驗不同的文化,當然還有看到印度的貧困,並反思我是多麼幸運生來就有機會充分利用我的生活。

聽眾: 我實際上是指官僚障礙。

格桑旺末法師: 哦……官僚障礙。 好吧,如果我必須去辦公室,那麼我必須在三天內計劃好,而不是兩個小時。 一切都需要更長的時間,但你會習慣的。 儘管印度人可能非常官僚,但當您走進辦公室時,人們會很友好並面帶微笑。 一個人需要一個強壯的膀胱,因為一個人會喝很多茶,但總的來說,有很多友善和樂趣。

聽眾: 在那裡獲得永久居留權似乎很容易,不是嗎?

格桑旺末法師: 不總是。 我必須每五年申請一次新簽證。 有時更難,有時更容易——但通常每五年一次。 我想再提一件事:這和強姦問題有關,因為我只是想到了一些事情。 和佛教沒有特別的關係,只是剛才想到的。 近日,印度總理在印度獨立日發表講話,這是印度總理首次就印度人的錯誤而不是巴基斯坦人的攻擊發表獨立日講話。

他說。 “在印度有這麼多女性被強姦,這太令人尷尬了。 每個父母都應該停止問他們的女兒,“你每天晚上都在做什麼? 你要去哪裡?” 而是問他們的兒子,“你在做什麼? 你是怎麼對待女人的?” 我認為這是一個很大的運動。 印度發生了很多事情,甚至圍繞與女性有關的問題。 強姦罪被公開的事實是印度發生變化的另一個跡象。

西婭·莫爾: 再次感謝你。 我們已經走了一點時間。 只是加布里埃拉的一個簡短的最後聲明。

加布里埃拉·弗雷: 是的,我只是想提供一個快速參考,因為問題“可以做什麼?” 被問了好幾次。 我也聽到有人說我們應該翻譯更多的[佛教]文本。

我們特地推出了這個網站 佛教婦女網 對於那些在歐洲的人,因為我一直想與法國的朋友分享我的文字。 然而,因為他們中的大多數人會說法語,我會對他們說,“這是一篇很棒的文章,也許是 Carola 的。” 我想與他們分享。 不幸的是,因為他們也不懂英語,我不得不為他們翻譯。

我們已經開始在這個網站上收集文章、書籍推薦和其他東西。 它已經真正成長為歐洲佛教 Dachverband 下的一個網絡。 如果你有一些有趣的東西——也許是任何語言的精彩文本——我鼓勵你把它發給我們,因為這不僅僅是一個“為女性服務”的網站,而是為每個人服務的。 我有很多男性朋友說,“伙計,這真是一篇很棒的文章。 你應該把它包括在內。”

那裡有大量的信息。 我們甚至收集社會項目。 緩慢但肯定地,該網站已經變成了一種寶貴的資源。 最棒的是,你們都可以做出貢獻。 去看看。 如果您不喜歡某事或發現錯誤,請告訴我。 畢竟,我們都是人,都有自己的工作,而且是自願的。 它並不完美,但我們正在盡力而為。 真的只是朋友的合作,大家都可以參與。

西婭·莫爾: 讓我再重複一遍這個網站:它是 www.buddhistwomen.eu or www.sakyadhita.org. 我想傳單已經分發了。

加布里埃拉·弗雷: 我在舞台的角落放了一些。 如果他們都走了,他們明天就會在攤位上。

西婭·莫爾: 非常感謝。 我們要感謝您的關注和貢獻。 我希望我們能夠在今晚的小組討論中提供思考的食物。 我會保持簡短:我們祝大家度過一個美好的夜晚和明天有趣的一天,由尊者主講 達賴喇嘛. 晚安!

尊者圖登卓龍

尊者 Chodron 強調佛陀教義在日常生活中的實際應用,特別擅長以西方人容易理解和實踐的方式來解釋它們。 她以其熱情、幽默和清晰的教學而聞名。 她於 1977 年在印度達蘭薩拉被嘉傑林仁波切出家為尼姑,並於 1986 年在台灣接受了比丘尼(圓滿)戒。 閱讀她的完整簡歷.