佛教中女性的崛起:冰被打破了吗?

佛教中女性的崛起:冰被打破了吗?

作为 2014 年汉堡会议中心支持计划的一部分,在达赖喇嘛尊者访问期间的小组讨论中记录了佛教女性面临的问题的讨论。

多年来,HH 达赖喇嘛 鼓励世界各地的女性担任领导职务并担任精神导师。 2007 年, 第一届国际佛教妇女大会 在汉堡举行。 来自所有佛教传统的科学家和佛教学者研究了除其他外,重要性的问题 佛 依附于女性,以及她们如何在几个世纪以来继续和发展这一点。

在 HH 访问期间举行的这次小组讨论中 达赖喇嘛 作为 2014 年汉堡会议中心支持项目的一部分,Thea Mohr 博士与图登卓龙尊者、西尔维娅维策尔、卡罗拉罗洛夫博士和藏语第一位尼姑格西格桑旺莫 (Kerstin Brummenbaum) 讨论了这些问题佛教获得格西称号。

这些女性遵循什么样的理想,在走向平等的道路上遇到过什么困难,遇到过什么困难? 当前的问题是什么,这些先驱者改变了现状,从而为其他女性获得成功铺平了道路 ACCESS 至 佛的教学? 他们对未来的愿景是什么? 这些发展应该朝哪个方向发展?

西娅·莫尔: 给大家一个美好的夜晚。 今晚我们很高兴聚在一起讨论“佛教中女性的崛起——破冰了吗?” 我们认为我们会首先在受邀的小组成员之间开始讨论,然后在晚上 8 点让观众参与讨论。

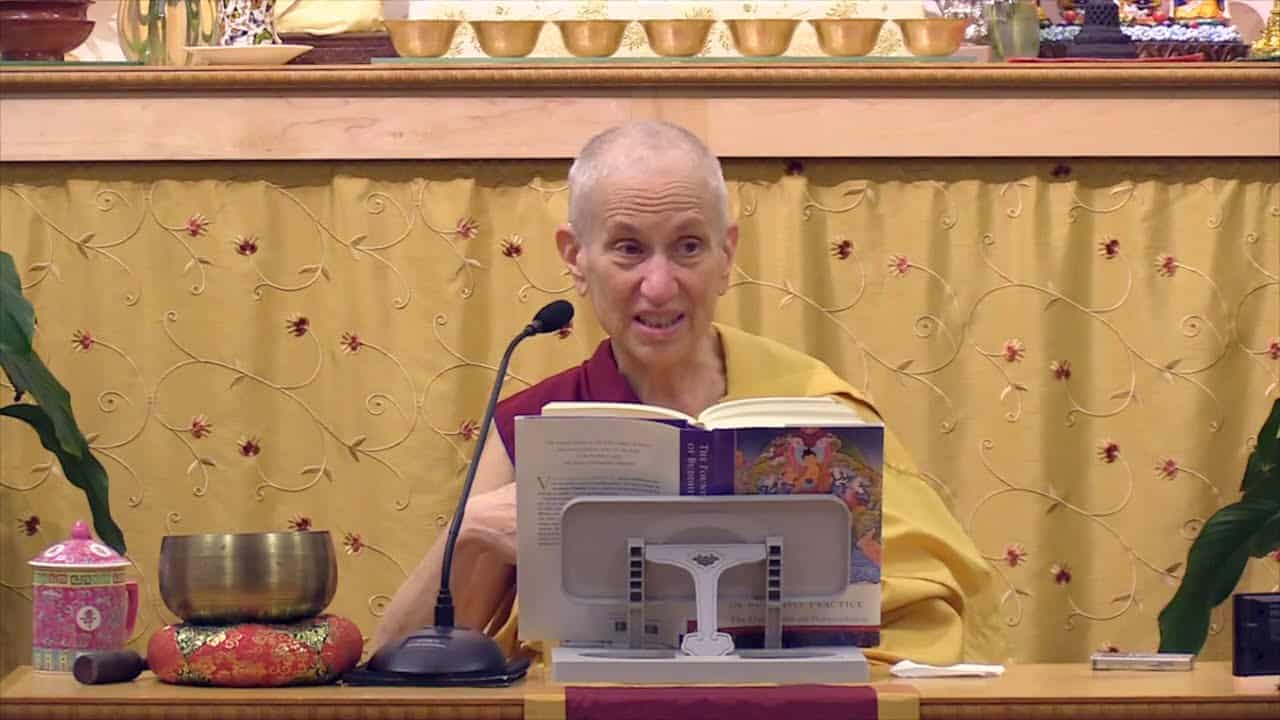

Thubten Chodron的介绍

首先,我要热烈欢迎并介绍讲台上的小组成员,首先是尊者土登卓隆。 1950年生于美国,师从尊者在印度和尼泊尔学习藏传佛教。 达赖喇嘛, 喇嘛 佐帕和许多其他人。 她主持了意大利的宗喀巴研究所和新加坡的阿弥陀佛中心,并在世界范围内弘扬佛法。 她一直是汉堡的常客,并在这里讲学,她是位于美国北部华盛顿州的Sravasti Abbey修道院院长。 [掌声]。 欢迎! 我想问一下,你是怎么第一次接触佛教的?

尊者图登卓龙: 我去过亚洲旅行,在印度和尼泊尔看到了很多佛教图像和东西。 我回来把它们放在我的公寓里,这样人们就会认为我真的很特别,因为我去过很远的国家——尽管我对佛教一无所知。 然后在 1975 年,我参加了由 喇嘛 是的和 喇嘛 Zopa,剩下的就是历史了。

西娅·莫尔: 谢谢你。 有多少修女住在 Sravasti Abbey?

尊者图登卓龙: 我们有十个人。

西娅·莫尔: 伟大的! 我们稍后再谈。

西尔维娅·韦策尔简介

接下来,我想介绍一下 Sylvia Wetzel。 她出生于 1949 年,如果我可以说,她很自豪能成为 1968 年运动的一部分,是吗? 当她第一次开始涉足政治和心理自由时,她才 19 岁。 28 岁时,她转向佛教,尤其是西藏传统。 她的老师是图登耶喜, 喇嘛 如果我没记错的话,Zopa、Geshe Tegchok、Ann McNeil 和 Rigdzin Shikpo。

你当了两年尼姑,今天早上你告诉我们,这两年只会让你变得更坚强、更严肃,这不是你想象中的尼姑。

与卡罗拉、强巴采卓恩一起——我们稍后会谈到莱克舍——你当时作为尼姑支持了释迦牟尼国际会议,是吗? 在德国,你是著名的 冥想 具有创新和创造性方法的老师。 我听说我们在上一届会议上体验了它。 您也是佛教学院(佛教学院)的联合创始人,您撰写了无数出版物,对文化和性别角色持批判态度。 你是佛教的先驱。 欢迎!

问你一个问题:作为“68 年代”,你是如何接触佛教的?

西尔维娅·韦策尔: 1977 年初,我在日记中写道:“我想最终支持某件事,而不是总是反对。” 我带领一个女子旅行团到中国观察那里的妇女情况,心里想:“回程,我去看看印度。” 76 年,我的一个朋友访问了印度,给我留下了难以置信的印象——一位医生和她的转变。 她告诉我:“如果你想 沉思,去科潘。” 在印度旅行的第一天,我在达兰萨拉,来到修道院参加一个西藏聚会。 街上的一个男孩对我说:“西藏修行场有一个聚会。 你想来吗?”

“是的,聚会总是好的,藏人也是。” 我坐在一个 领袖 投标 半小时后,我有一种宾至如归的感觉,从那时起,我就花时间试图了解那里发生的事情。

西娅·莫尔: 也许还有一个简单的问题:你在这所佛学院做什么?

西尔维娅·韦策尔: 我在 Dachverband der Deutschen 佛教联盟 (DBU) [德国佛教联盟的伞形组织] 工作了 15 年,我想找到可以与我一起反思佛教文化方面的人,而不是专注于传承或传统。

我们在 DBU 取得了一些成功,但在伞式组织中,我们需要以不同的视角定位自己。 我们通过简单地在柏林聚集一些人来做到这一点,其中一些人我们认识了很长时间,他们喜欢在当今时代反思佛教,尽管方法不同。 内在佛教对话对我们来说是一个关键方面——这意味着要包括所有传统,同时也包括与社会的对话,即政治、心理治疗和宗教对话。

西娅·莫尔: 好的,我们稍后会进一步讨论这个问题。 非常感谢。

格西格桑旺末介绍

现在我想来格西格桑旺末。 请仔细听。 2011年XNUMX月,她成为第一位获得藏传佛教格西学位的尼姑。 让我们再次为她鼓掌。

Kerstin Brummenbaum 于 1971 年出生在科隆附近,高中毕业后前往达兰萨拉参加为期两周的佛教入门课程。 那十四天最终变成了岁月。 到底有多少?

格西玛格桑旺末: 让我回忆一下。 我是在 1990 年或 1991 年去的,所以已经 24 年了。

西娅·莫尔: 二十四年精进佛学。 这 达赖喇嘛 和他的姐姐多年来一直支持格西计划, 达赖喇嘛 以及西藏宗教和文化部已允许您参加考试[获得格西学位]。 你为什么高中毕业后去达兰萨拉?

格西玛格桑旺末: 实际上高中毕业后我有一点时间,不知道我想学习什么。 有几件事引起了我的注意,但没有一个专业可以结合我所有的兴趣。 然后我想:“我会去旅行一点”,所以我去了以色列。

在一个基布兹,有人告诉我关于印度的事:骗子、白象、到处打坐的人——这成了我对印度的看法。

然后我去了印度加尔各答。 到达时我的第一个震惊:没有白象!

嗯,至少 20 年前去过加尔各答的人可能都知道:当然,我选择了去印度的最佳时间——四月的时候已经很热了,40 摄氏度。 这就是我北上的原因。

我在瓦拉纳西短暂停留,这也令人难以忍受,所以我向北走去。 我仍然不知道我想学什么,但不知怎的,我有了这样的想法:“好吧,反正现在也不管用了,我还是开车回去吧。 我会在北方多呆两个星期。” 我不得不说,坦率地说,这个故事有点尴尬。

我去达兰萨拉的原因是,我先是短暂地去了马纳利——去过马纳利的人都知道它离达兰萨拉很近——在我在那里的两个星期里,当我在思考去哪里的时候,我无意中听到有人说在 [...?] [难以理解] “达兰萨拉是个好地方。 这 达赖喇嘛 住在那里,他们有最好的巧克力蛋糕。”

西娅·莫尔: 这是真的!

格西玛格桑旺末: ……我想:“我听说过 达赖喇嘛 以前,但我对他了解不多。 但毕竟有巧克力蛋糕。 好的。” 然后我因为巧克力蛋糕去了达兰萨拉。 事实上,达兰萨拉的巧克力蛋糕真的很好吃!

去过达兰萨拉的人都知道这里的气氛很特别,因为 达赖喇嘛,以及许多藏族僧尼,都住在那里。 肯定有一个很特别,很 宁静 尽管所有游客的气氛。 我到达后,那种气氛简直让我着迷,然后我想:“我会在这里呆两到三周,然后我会看到。” 我做了一门让我着迷的佛教课程,从那时起,我越走越远,成为一名尼姑,开始了我的[佛教]研究。

西娅·莫尔: 你的同学里只有僧侣是什么感觉?

格西玛格桑旺末: 我的意思是,这也不是计划好的。 我其实很想和修女一起学习,但那段时间很有挑战性。 实际上有修女在学习,但对她们来说很难。 我的处境很紧张,无法被接受。 其他的尼姑庵还没有,所以我就考入了辩证法学院。 这很困难——四十个僧侣和一个尼姑——但我从我的同学那里学到了很多东西。 很多好东西都来自那个[经验],我很感激,但这并不容易。

西娅·莫尔: 我可以想象。 那些曾经是你同学的僧侣对你现在是第一个拥有与他们几乎相同学位的尼姑有何反应?

格西玛格桑旺末: 哦,肯定的。 我的同学们其实一直都很支持我,尤其是在我的学习方面。 总的来说,每一个藏人——甚至不是我同学的僧侣和其他尼姑——都非常支持我。 我认识的每个人——僧尼,包括我的同学——都意识到学习的重要性,并在这方面一直给予支持。 当我生病时,[他们会对我说]“快点好起来吧! 你必须来参加辩论,好吗?”

强巴智卓法师简介

西娅·莫尔: 好的。 是的,很高兴你今晚加入我们! 我现在要去见Carola Roloff 博士,他可能更知名的是Jampa Tsedroen。 她出生于 1959 年,在汉堡大学担任研究员和讲师已有一段时间。 我清楚地记得您是如何组织 1982 年尊者第一次访问 达赖喇嘛 在汉堡。 那是一次大型聚会,后来在 Schneverdingen 举行了一次更大的聚会,我不记得是哪一年了。

尊者强巴次卓: 那是 1998 年——不,它实际上发生在 1991 年在卡尔·弗里德里希·冯·魏茨泽克赞助下的“西藏周”期间,在 CCH。 那时还没有能容纳7000人的大礼堂。 只有我们现在所在的这个礼堂,通过它 达赖喇嘛 在[活动结束]结束时走了。 隔壁有一个可容纳3000人的大厅,在我们宣传活动之前就已经售罄。 票在 2 天内就不见了。

尊者强巴次卓: 参观 Schneverdingen 展览会场 [由 达赖喇嘛] 是在 1998 年 [注:Reinsehlen Camp 是这里所指的场地]。 那是[我承担的]最大的项目。

西娅·莫尔: 你刚刚听说过——毫无疑问现在必须知道——她令人难以置信的组织才能。 她做事一丝不苟,甚至到了凌晨两点醒来并说:“我们需要在这里和那里遵守这些安全要求。” 她把一切都计划得很周到。 然而,你却抛开组织才能,投身于佛教/佛教思想,后来又学习了藏学和印度学,并获得了出色的晋升。 自 2013 年以来,她一直在世界宗教学院 [Akademie der Weltreligionen] 工作,重点是“现代社会中的宗教与对话”[Religion und Dialog in Moderner Gesellschaft]。 此外,她还主持DFG[德国研究基金会]关于修女戒律的研究项目,在世界各地举办过多次讲座,是一位著名的科学家。 我很感兴趣,你为什么把你出色的组织才能放在一边,全身心地投入到佛教中去。

尊者强巴次卓: 是的,事实上,我组织的[活动]越多,我就越意识到我并没有为此成为修女。 我在 1980 年接触了佛教,并在汉堡遇到了格西土登阿旺。 头三个月,我在达兰萨拉的西藏作品和档案图书馆就读,然后我从威塞尔伯格兰的霍尔茨明登搬到了汉堡,师从格西图登在这里学习。 那时我还是医生助理的时候,别人总是说我可以很好地组织,藏语中心也很快发现了这个事实。 我被指派组织办公室的布局,因为上次搬迁时所有的东西仍然装在盒子里,因为没有人觉得有责任拆开它们。

在下一次股东大会上,他们正在寻找一位新的财务主管,并说:“Carola,你可以做会计,”这就是我得到这个职位的原因。 随着第一批员工的到来,中心变得越来越大,我们在拉尔施泰特购买了房子,我想:“好吧,我成为一名修女不是为了成为一名经理。” 我注意到我们的辩论没有印度那么多。 每天晚上有两个小时的辩论,每周都有课,就像修道院里的新手一样。 中心越大,辩论的时间就越少,然后在某一时刻,很明显我想创造更多的内容。

中心有几位僧人帮忙翻译,后来又回到家。 因为我住在那里,我总是不得不[为他们]跳进去翻译。 但有一次,我觉得我确实想从头开始学习藏文语法。 我在印度旅行期间以及在早餐和午餐桌上或多或少地与格西图登一起学习了它。

然后我收到了那所大学的讲师邀请,在 [the Department of] Continuing Education in Science [Arbeitsstelle für wissenschaftliche Weiterbildung] 任职。 一位数学教授对法称和 Dignāga 创立的逻辑印象特别深刻,建议我继续攻读另一个学位。 所以后来我接受了第二次机会教育,因为我没有高中学历。 我开始大学学习,主修藏学,辅修以佛教研究为中心的古典印度学。 在此之前,我曾跟随格西土登修行十五年的传统研究,并已担任系统研究佛教的导师。

西娅·莫尔: 因此,您在研究中采用了与在组织方面一样的细致。 欢迎!

西娅·莫尔简介

为了简要介绍讲台上的小组成员,我的名字是 Thea Mohr。 我是一名宗教研究学者。 多年来,我一直在与卡罗拉讨论出家修女的问题,并将其作为我论文的主题。 [被这个话题]一次又一次地让我着迷和印象深刻。 取得了一些进展,虽然是小步,但仍然取得了进展。

我想借此机会特别提到三个人,我很高兴今晚与我们在一起。 如果我没有看到其他应该被提及的人,请原谅我。 所以,当我说“佛教的女性先驱者”时——我将从 Lekshe 开始。

Karma Lekshe Tsomo 简介

因果报应 Lekshe Tsomo,欢迎! 因果报应 Lekshe Tsomo 是圣地亚哥的比较宗教学教授。 从一开始,她就与西尔维娅和强巴一起支持和组织国际释迦牟尼。 她特别关注喜马拉雅地区的修女,她们在接受教育甚至上学方面面临巨大困难。 她在达兰萨拉建立了一个小寺院,在资源有限的情况下取得了巨大的成功。 每隔一年,她都会在马来西亚、泰国、印度尼西亚、越南、台湾和亚洲其他国家组织大型的释迦牟尼会议——如果我没记错的话,那是难以置信的。 您对这些国际修女的坚持不懈地继续激励着我们所有人。 非常感谢你今晚光临。

加布里埃尔·库斯特曼简介

我想欢迎我们的下一位贵宾,亲爱的 Gabriele Küstermann。 据我所知,加布里埃尔·库斯特曼 (Gabrielle Küstermann) 与佛教中的女性话题密切合作了 2007 或 XNUMX 年。 她以批判的眼光看待一切,但在这里应该提到的是,XNUMX 年我们在汉堡组织了第一届国际修女大会时,她是我们的主要支持者之一。 当时,她是佛教研究基金会的主席。 对不起,你不是主席——你是当时的创始人并领导他们。 感谢你们不懈的支持和努力,我们在汉堡看到的一切,在汉堡为佛教而建立的一切,都归功于你们。 很高兴你能来!

加布里埃拉·弗雷简介

我想提一下第三位女士。 在 Lekshe 的支持下,Gabriela Frey 一直非常专注于在法国创立一个组织,即 Sakyadhita 部门。 她对法国尼姑和她们的组织能力深表关切,她将全心全意奉献给佛教。 她也是——让我看看——欧洲佛教联盟理事会的成员。 太棒了! 非常感谢。

第一个话题:对佛教感到兴奋的原因

现在我想在讲台上开始我们的讨论,向我们的四位先驱提出以下问题:是什么让您对佛教感到兴奋? 你被哪些佛教理念所吸引?

谁愿意开始?

尊者图登卓龙: 我认为首先让我印象深刻的是我正在寻找一种世界观,一种看待世界的方式,这对我来说是有意义的。 佛教真的给了我一些结构,你知道,谈论轮回,心的本质,重生,[和]完全觉醒的可能性。 它给了我一种方式来了解我的生活和我在宇宙中的位置。 否则,我不知道我为什么活着,我的人生目的是什么。

真正让我印象深刻的第二件事是指出无知, 愤怒, 执着, [和] gehechtheid 是烦恼,而以自我为中心的心是我们的敌人,因为我以前不这么认为。 我以为我是一个很好的人,直到我开始审视自己的思想并看到其中的所有垃圾,然后发现那是我痛苦的根源,而不是其他人。 所以这是一个巨大的视角变化。 此外,当我进行思想训练教学时,它们确实有效并帮助我处理情绪并改善了我的人际关系。 所以我只好继续。 刚开始的时候,我什么都不懂。 严重地。 我不知道佛教和印度教之间的区别,也不知道藏传佛教的不同传统。 我所知道的是,这些老师说的很有道理,并且在我练习时对我有帮助。 所以我一直回去。

西娅·莫尔: 我需要道歉——我忘了介绍你,亲爱的 Birgit。 Birgit Schweiberer 是一名医生,很早就熟悉佛教。 她在意大利的宗喀巴大师学院任教,现在她在维也纳学习佛教,所以我听说了。 非常感谢您的翻译。 或许格桑旺末,你能再说说你对佛教的什么着迷吗?

格西玛格桑旺末: 现在我很难找到单词。 我可能需要帮助。 一开始我非常着迷的是佛教非常强调提问。 在那之前我学到的东西——嗯,我从小就是一个天主教徒,没有人鼓励我质疑任何事情。 在佛教中,首先是什么都不接受,不先质疑和分析,然后去做对你有帮助的部分,剩下的就离开。 因此,这是佛教吸引我的第一件事。

然后,类似于尊者土登秋龙所说的:实际上不是我的父母把我搞砸了,或者我的姐姐或其他任何人搞砸了。 相反,我必须通过向内寻找来寻找自己内在的根本原因。 是的,我的自私以及我[出于自私]所做的行为等等。

当然,要看到我的恐惧,强烈的恐惧,尤其是在那个年龄,以及不安全感——只是正常的青少年。 你怎么称呼它,“一团糟”。 所有这些。 没错,就是一团糟。 所以佛教中有一些技巧可以帮助我更清楚地看到事物并实际解决这些问题。 它们最初变得越来越不重要,但后来我的一些恐惧和不安全感实际上完全消失了,让我变得更快乐。 我相信我也成为了一个更好的女儿,所以我妈妈也很高兴。 这真的是吸引我去佛教的原因。 我做的越多,就越明显它确实有效。 所承诺的——你变得更平衡、更平静、更快乐——已经实现了。 它很慢,而且需要非常非常长的时间,但我总是对自己说没有最后期限,所以[我继续]。

西娅·莫尔: 西尔维娅,你觉得怎么样?

西尔维娅·韦策尔: 是的,我已经提到了第一点。 我终于想成为“为”某事,而 菩萨 理想是我的使命。 每个人都是其中的一部分,暴力、仇恨和反对无法改变世界。 相反,与他人交谈、欣赏和承认他人是一种方式。

另一件事是:我花了很多时间进行心理治疗并参加完形治疗的研讨会。 这一切都很棒,在一个周末之后你感觉很棒,但后来我会问自己:“我应该在家做什么?”

我其实很想修炼,佛教给了我这么大的功法工具箱,我可以用它来修行。 在我最初的两三年里,我总是说:“佛教? 这实际上是一种自助疗法 冥想. 伟大的!” 对我来说,这就是让我坚持下去的原因。 而且我知道,在达兰萨拉之后,我再也不会感到无聊了。 这当然也不是我的问题。

西娅·莫尔: 强巴,你觉得怎么样?

尊者强巴次卓: 好吧,对我来说,更多的是存在主义问题。 因此,“苦从何而来”的问题一直困扰着我。 十六岁时,我读了赫尔曼·黑塞的 悉达多 多次,以及 死者的藏文图书 以及黑森和维韦卡南达的其他几本书。

然后,我实际上被新教同化,并发现自己加入了新教青年团体,在那里我大部分时间都在与社会政治问题搏斗。 我还就读于当地新教教堂的寄宿学校,在那里我们定期祈祷等等。 我还有各种宗教老师,他们都有教育学和新教背景。

然而,当我认识的一个人——我男朋友的祖母——真的夺走了他们的生命时,这个问题让我全神贯注:你死后会发生什么,为什么家人突然需要这么痛苦,尽管他们没有做任何事情任何人? 新教牧师无法给我答案,所以我继续沿着另一条路继续提问。 然后一位朋友从印度旅行回来,在那里他遇到了藏传佛教徒,并告诉我他是一名佛教徒。 我问:“什么意思?”

然后我得到一本关于四圣谛的小册子 佛. 我已经读过一些关于轮回的东西,更多的是从科学的角度来看,并假设有可能存在像轮回这样的东西。 然后我了解到 因果报应 [通过小册子],突然我有一个“啊哈!” 片刻。 这就是解决方案; 一切都融为一体,现在可以解释了。 痛苦的原因不必来自这一世; 他们也可能来自前世。

这些天来,你总是必须确保承认 因果报应 和轮回[当谈到佛教时],因为这些是西方佛教中出现最多问题的地方。 但对我来说,这一直是有意义的,直到今天,它引导我沿着这条道路前进。

第二题:佛教中的女人/尼姑

西娅·莫尔: 非常好。 我们将继续与您一起:所以佛教所拥有的这些理想、这些美妙的教义是一回事。 另一件事是现实,现实中的困难很快就会出现。 每个人的困难都很快出现,因为我们以西方的理解来对待佛教,并且对[性别]平等有着相同的期望。 然后世界看起来完全不同。 我想知道:当您感到受到特别歧视时,是否有值得注意的情况,或者您认为有其他好处的情况,尤其是与男性有关的情况?

尊者强巴次卓: 非常难的问题。 老实说,我不敢相信佛教真的会歧视。 几十年来,我一直试图对自己做出不同的解释,因为我认为佛教不可能歧视。 当我想成为一名尼姑时,我的老师 Geshe Thubten Ngawang 在汉堡告诉我:“有一个问题。 修女的完整戒律并不存在,但我们正在努力。 1980 年你在达兰萨拉遇到了 Lekshe Tsomo。你为什么不写信给她看看呢?

平心而论,我们收到了许多关于证悟道的道次第指示,并解释说,从佛教的角度来看,一个人持 戒律 的 僧 或修女。 我只是想尽可能多地积累功德并接受这些 戒律. 这些都是在我之后出家的比丘,能够做到这一切,但我不能再进一步了。

我觉得这很苦涩,自从我第一次问尊者 达赖喇嘛 1982年的这个问题,他一直拖到第二年。 然后在 1985 年,我在大堂遇到了图登卓隆,他也对这个问题很感兴趣。 我再次询问尊者,他回答说:“我认为现在是您离开的合适时机。 你可以去台湾或香港; 没关系。” 所以我在那年的XNUMX月离开了。 我的老师支持我,但我也有类似的经历,就像刚才谈到的格桑旺末。

我得到了汉堡所有老师的全力支持。 我将我从与他们的辩论中学到的所有知识应用到我在田野研究中与西藏僧侣的讨论中 戒律 今天。 这实际上让我为所有类型的争论做好了准备,并且对我很有帮助。

西娅·莫尔: 西尔维娅,你觉得怎么样?

西尔维娅·韦策尔: 1977 年我在 Kopan [寺院] 的时候,下午总是有一个小时与年长的学生讨论,他们在那里待了一年或一年半,所以经验丰富。 一天下午,我和一位在好莱坞长大的美国修女在一个讨论组里,她公开而激烈地宣称:“我祈祷重生为男人,因为它更好,更有功德。”

我很生气,我跳了起来。 我在讨论组里待不下去了,我冲出帐篷直奔 喇嘛 是,他。 他看出我很生气,说:“亲爱的,你好,这是怎么回事?” 我说, ”喇嘛 是的,我有一个问题。 “重生为女不如男”是确定性的说法还是解释性的说法? 我已经了解到,有些教法是确定的(空性)和需要解释的教法。

喇嘛 耶希看着我说:“西尔维娅,你做女人有问题吗?” 我惊呆了。 我什么都没说的那一刻似乎持续了永恒。 我想:“我现在应该说什么? 如果我说“是”——不,我不能这么说。 如果我说‘不’,那我就是在撒谎。”

然后他对我笑着说:“西尔维娅,我相信现在投生为女人更有利,因为女人对佛法更开放,更认真地修行。” 他基本上告诉我我想听什么,但他首先问了我一个不同的问题。 对我来说,这非常重要。 然后我意识到这是关于我对“作为一个女人”的看法,我与之相关的价值观,以及——在这个意义上——性别角色的不同定义,这取决于个人的解释。 我明白这一点,但它仍然激励着我。

西娅·莫尔: 非常感谢! 给土登秋敦的一个问题:多年来,我们一直在讨论在藏传佛教中重新引入尼姑制度。 为什么在藏传佛教中恢复尼姑的秩序这么难?

尊者图登卓龙: 我的看法是,真正的问题是男人的情绪化。 首先在西藏,印度的藏族社区是一个难民社区。 他们失去了自己的国家,所以有一种不安全感。 他们试图尽可能地维护佛法,就像他们在西藏的方式一样。 他们第一次面对现代性。 因此,想要以平等方式参与的整个女性问题对她们来说是新的。 它在晃动什么。 这是现代性的一个方面,他们不知道如何处理,不符合他们的范式。 所以,我认为有一些潜在的焦虑、不安全感和恐惧。 比如,如果你有比丘尼,一切将如何改变? 或者突然间,尼姑坐在僧侣面前。 如果发生这种情况会发生什么? 修女们会建造大寺院并得到很多吗? 供品? 这将如何影响我们?

他们有很多未知数。 我认为这个问题主要是情绪上的,精神上的。 我不认为真正的问题是合法的。 它是用法律术语表达的,所以我们不知道是否可以根据 戒律 以合法的方式。 但我的感觉往往是人类……我们首先决定我们相信什么,然后我们找到支持它的经文。 我们认为,当潜在文化和人们的思想发生某种转变时,他们会找到这些段落,突然之间,所有人都会说:“哦,是的,这是个好主意. 我们一直同意这一点。” 这是我的看法。

在Sravasti Abbey,我们现在有一个由十位尼姑组成的社区——七位比丘尼和三位释迦牟尼——我们有许多藏人 喇嘛 谁来修道院教书。 我们让他们知道我们这里有比丘尼。 我们受命于 法藏经 传统。 我们做到三 修道士 仪式:posada,每两周一次的忏悔,[和]还有 Pravarana,这是每年闭关结束时的邀请仪式。 我们告诉他们我们这样做。 他们看到我们的社区非常和谐,人们修炼得很好。 你知道,他们都没有发表任何不利的评论。 如果有的话,他们是令人鼓舞的。 他们对有比丘尼感到有点惊讶,但你知道,他们是在鼓励他们。

西娅·莫尔: 是的,我认为这是一个很好的分析。 生活中经常发生这样的情况,首先做出情绪化的决定,然后回想起来运用理性的理由。

卡罗拉,你多年来一直在做这种类型的研究,在理性的层面上充分参与并熟悉材料。 我们把这些情绪当作事实,说:“这就是它的本来面目,但我们还不想[接受]它。” 然而,您已经发现了这背后的基本原理。 也许你可以给我们你的印象。

尊者强巴次卓: 我相信现在[解释]太难了。 我主要关注与 修道士 规则,[已经]非常复杂。 但是[这里]对这些规则的详细阐述太多了。

但是,无论如何,已经找到了解决方案。 有三种不同的 戒律 至今仍然存在的传统,分别属于佛教的三大主流传统。 第一个是 法藏经 传统,是在韩国、越南、中国和台湾流行的东亚佛教形式。 然后是上座部传统,主要基于巴利语 戒律,流行于斯里兰卡、柬埔寨、缅甸、泰国等东南亚国家。 最后,还有藏传佛教的Mulasarvastivada传统,其中有需要僧尼共同进行的仪式。 例如,尼姑的出家传统上要求比丘和尼姑相同。 戒律 传统。

因为这些仪式在藏传佛教的历史上很少发生——在过去的一千年左右出于某种原因而没有发生过——这样的戒律的有效性一直受到质疑,即使它们是由伟大的人执行的。 戒律 学者。 在 2007 年大会之后,每个人都同意每个人 戒律 传统应该决定应该采取哪些必要步骤来恢复这一点。

在遵循上座部传统的国家,同样的问题也存在,尼姑的秩序也不再存在。 我相信,从科学的角度来看,已经找到了解决方案。 当我上次在 2012 年访问印度南部进行实地研究时,我花了整整四天时间与 XNUMX 多名领导进行密集会议 戒律 来自三个最大的专家 修道士 大学:色拉、哲蚌和甘丹。 昨天晚上,我的老师来自的寺院色拉寺和色拉美寺的每个人都深信,根据 戒律,这真的是可能的。 但是,我不应该把希望寄得太高,因为反对者会反对。

这甚至达到了领先的 僧 在格鲁派传统中,他尽其所能阻止我的研讨会发生,这些研讨会已经提前几个月安排好了。 最后,我不得不向达兰萨拉的文化和宗教部提交申请,而后者又不得不与部长协商,然后才允许我去那里寻求批准。 只有在我收到确认后,我才被允许就这个话题提出我的问题。 因此,整个过程有时似乎我们仍处于中世纪,这就引出了一个重要的问题:“究竟是谁做出了这个决定?

基于秩序的规则,需要社区的共识。 但我有一种感觉,每个人都在踢水桶,实际上没有人愿意做出决定。 上座部 僧 曾经对我说:“这就像有很多老鼠靠近一只猫。 如果猫的脖子上有铃铛,他们都会更喜欢。 唯一的问题是,哪只老鼠有勇气把铃铛挂在猫的脖子上?”

同样,我们也收到了几乎所有藏传佛教传统领袖的支持信,但每当召开会议以做出明确的决定并提出议程上的这个项目时,决策者都不在场。 相反,他们的代表在那里,然后他们说他们无权做出该决定。 在我看来,这表明他们不想做出决定,即使每个人都说不同,并以书面形式表示他们愿意。 它就像变速箱里的沙子。 我的怀疑是,看看政治,需要更多的话语。

那个国家的人民还没有准备好[接受这些变化]。 现在做出决定可能会失去选票并使自己不受欢迎。 因此,让我们再进行几轮 [讨论] 并等待,看看人们是否准备好并达到多数。 然后当大多数人想要它时,我们会做出决定。 反正我就是这么看的。

西娅·莫尔: 是的,这是保持和谐的典型亚洲方式:一方面避免卷入公开冲突,另一方面相信会找到解决方案或问题会随着时间的推移自行解决。

我们正在讨论女性的觉醒/出现[在佛教中],而你,西尔维娅,走过了 修道士 一段时间的路径。 回顾你自己与欧洲/德国传统佛教的发展,或许展望未来,你会说有觉醒吗?

女性觉醒

西尔维娅·韦策尔: 确实。 我从 Ayya Khema 那里学到了很多东西并练习了 冥想 陪她五年。 在某个时候,我为 Lotusblätter 采访了她,她说:“你知道,西尔维娅,如果我们女性想要改变,那么我们必须自己实现。 没有人会为我们做这件事。”

然后它点击了。 我从 87 年左右开始注意到,当时我举办了第一次研讨会“路上的女性”,这是一个为女性举办的佛教研讨会。 然后我开始为女性举办研讨会,也为男女举办一些研讨会,因为我觉得这很有意义,以介绍佛教中的平等主题。 与此同时,我的同事西尔维娅·科尔克 (Silvia Kolk) 的任务是将佛教思想引入女权主义领域。 我们之间总是沟通得很好。

从那天起——或大约在那个时候——我发现事情变得不那么成问题了。 我没有征求男人的同意,只是说:“我会做我自己的事。 我很有礼貌。 我很友好。 我很随和。” 我在伞形组织中,但我没有引发一场伟大的革命或类似的事情; 我只是做了我自己的事。 我带着纯粹的固执,引入了女性的观点。

我认为重要的是,领奖台不仅仅是男性。 我认为重要的是,不仅男性在 Lotusblätter 中写佛法,而女性则写她们的分娩或家庭经历,或者她们在家中的佛教修行。 相反,我认为女性应该——我将以下词语放在引号中——“被允许讨论真正的佛法话题。”

我真的很努力地为 Lotusblätter 寻找女性专栏作家,为了找到愿意写作的女性,我不得不苦苦哀求和搜索十五倍。 我自然而然地收到了源源不断的男人写的文章,最后我不得不停下来回信给他们:“可能是佛学经验不足。 请再练习三年后再回来写一篇文章。” 好吧,我就是那样做的。 我以礼貌友好的方式代表妇女事业,突然气氛变了,我成了“象征性的女人”,基本上是所有情况下的不在场证明。 那是,“西尔维娅,这不是你关心的问题吗? 请就这件事说几句。”

我至少被[其他人]接受和尊重。 对我来说,这是最重要的经历之一,并促使我继续以礼貌和友好的方式代表女性事业。 我和男人相处得很好。 男性可以和我一起学习并参加我的课程。 我们只是相处融洽。

西娅·莫尔: 好的,祝你一切顺利。 现在我想问你,土登秋卓尊者,另一个问题:我看到你的书经常讨论强烈的情绪,比如 愤怒 和的力量 愤怒. 因此,我的印象是,女主或男主的问题并不是你的重点。 相比西尔维娅和卡罗拉对社会父权制的不满,你似乎更关注师父是不是正宗佛教徒的问题。

尊者图登卓龙: 是的,因为我在修道院的经历是,我们心中有太多的性别刻板印象,比如,“女人是情绪化的,她们会吵架,或者相处不融洽。” “男人很冷漠,不能讨论他们的问题。” 我发现当你和人们一起生活并观察他们的行为方式时,这些刻板印象真的站不住脚。 尊者 达赖喇嘛 说我们是同样的人,有着同样的情感,同样的关心和关心。 这就是我发现的事实。 我的意思是根据性别、社会阶层、种族和所有这些因素,有不同的风味,但在这一切之下,我们都是一样的。

西娅·莫尔: 哪个血统重要或不重要并不重要?

尊者图登卓龙: 是的! 我有一个小故事,我认为可以说明我的观点是如何产生的。 当我在达兰萨拉住了几年的时候,每当我们做 Tsog 投标,你知道,僧侣们会站起来把措格供奉给尊者,然后是措格—— 供品 - 已分发给所有参与者。 僧侣们总是这样做。 所以,当我第一次去达兰萨拉时,我问自己:“为什么尼姑不站起来把措格送出去? 修女们怎么不会昏倒 供品, 这里发生了什么?”

然后,有一天,它真的击中了我。 如果修女们站起来,正在昏倒 供品,然后我们会问:“为什么修女必须起床并散发 供品,僧侣们就可以坐在那里接受服务。”

那一刻我意识到,你知道:这是来自我的。

西娅·莫尔: 太谢谢你了!

我们还想给观众提问和评论的时间。 因此,我想问小组成员最后一个问题。 我们已经谈到西方佛教[女性]的觉醒,以及这种觉醒是如何发生的。 在您看来,未来需要做些什么才能让佛教对女性产生吸引力,从而丰富她们的生活? 关于佛教传统,您希望有什么改变? 让我们从格桑旺末开始。

格桑旺末法师: 我对你的问题的回答与强巴*卓仁刚才提出的话题有些相关——西藏社会的总体形势正在发生变化,很大程度上取决于女性。

我承认目前有些人反对这些关于女性完全受戒的改变,甚至一些女性也不完全支持它。 一些尼姑仍然认为不需要完全出家,因为他们没有完全接受传统意义上的佛教教义教育。 我认为现在是藏传佛教历史上第一次尼姑可以接受和僧侣一样的[佛教]教育。 因此,迟早会有越来越多的尼姑认识到受戒的重要性,并说:“我们想要完全受戒。” 但只要他们不表达这一点,就不会发生太多事情。

我认为一旦获得格西玛证书,尼姑的秩序会有很多重大变化。 在那之后,女教师——格西玛——将搬到西方国家,在那里的佛教中心教书。 那会有很大的不同。

我的愿望之一是格西和格西玛都将在佛教中心教授。 西方国家的人会意识到,即使在西藏社会,男女都可以传教和修行。 我们目前在西方看到的是,在佛教中心教书的大多数老师——格西——都是男性。 这是我真正想要改变的。

我也希望看到更多的佛经被翻译。 这一点非常重要,因为有很多经文尚未翻译,而且还没有英文、德文或任何其他西方语言版本。 翻译工作越多,人们得到的经文就越多 ACCESS 至。 当然,这对西方的僧尼来说会更容易,因为在西方出家也不容易。

我钦佩我的受戒同事(看看强巴才卓、图登卓隆和布丽吉特)。 我在达兰萨拉总是比较轻松。 我在那里自然遇到了其他困难,但穿着奇怪的衣服和奇怪的发型是可以接受的。 这是完全正常的; 没有人盯着你看。 我希望这里也能正常化,让更多的人踏出出家的步伐。

成为一个 僧 或尼姑对你自己的修行不一定重要,但它是佛教持续存在的关键,因为僧尼有时间学习佛教,翻译经典,教授和持有扩展 冥想 撤退。 这就是我的愿望:佛教应该在西方社会成为常态,不再被视为异国情调。

我也注意到这里没有人奇怪地看着我。 但如果我只是走到这栋大楼外一两百米,也许是去一家餐馆,我会立即感到:“天哪,我不在达兰萨拉。”

所以我希望这是一个 僧 修女在西方社会变得更加正常; 异国情调和文化标签消失; 人们终于将佛教的精髓视为国际范围,而不仅仅是亚洲; 人们意识到佛教可以以这样或那样的方式帮助每个人; 并且每个人都可以从佛教中获得见解。 是的,这是我的愿望。

西娅·莫尔: Sylvia,什么对佛教在西方的进一步发展很重要?

西尔维娅·韦策尔: 我注意到在过去的 20 年里,越来越多的女性教授佛教,越来越多的女性接受教育[在佛经中],以便她们能够教授。 这一事实极大地改变了西方社会对佛教的看法。

我记得第一次“西方佛教教师”会议是在达兰萨拉举行的,土登卓隆也参加了会议。 大约有 2000 名男性和 250 名女性参加了那次会议。 在下一次会议上,大约四分之一的教师是女性,而在 XNUMX 年在 Spirit Rock 举行的会议上,出席的 XNUMX 名教师中有一半是女性。 这种变化创造了截然不同的氛围。 它对课程教学的[方式]产生了很大的影响。 这是我未来的主要关注点:让更多受过良好教育的女教师在佛教中心教授佛教。 这将产生强烈的积极影响。

尊者强巴次卓: 越来越明显的是,我们必须开始为西方的佛教承担责任。 我们不应该总是等待藏传佛教等级制度中的某个人的许可,或者等待一个藏人指导我们如何在西方修行佛教,因为他们不觉得对此负责。 我今天在另一种情况下听到了这个消息——我相信你,Sylvia,在谈到在达兰萨拉举行的第一届“西方佛教教师”会议时提到了它。 在这次会议上,尊者 达赖喇嘛 告诉我们:“你应该让事情自己做。”

我还记得我的老师[格西图登阿旺]一直觉得他在西藏的等级制度中没有那么高,并质疑他独自决定困难问题的权威。 1998 年,他与尊者就该主题进行了长达一个多小时的谈话。 达赖喇嘛 在施内弗丁根。 他从谈话中回来时兴高采烈地对我说:“尊者告诉我,我应该做更多的尝试,并有勇气决定我相信什么是正确的。 在这样做了几年之后,我可以与其他人分享我的经验,我们可以讨论这些决定是否正确或需要一些修改。 ” 我真的相信这是主要问题之一——认为真正的佛教只能由藏人传授的误解。

但正如我们在格桑旺末的例子中看到的那样,即使是德国女性也可以在佛教寺院接受教育并获得格西玛学位(与僧侣相同的学位)。 我对此感到非常兴奋; 如果当时可能的话,我会自己做。 但现在我们已经为西藏尼姑设立了这些教育项目,两年后他们将成为第一批获得格西玛学位的群体。 这是一项重大成就。

重要的是,我们要反思西方社会佛教的现状——什么行得通,什么行不通——并根据我们的发现做出决定。

这让我想起了 2005 年在瑞士苏黎世召开的第一次欧洲藏传佛教会议。 所有欧洲佛法中心都派代表参加了这次会议。 作为其中一场会议的主持人,一位藏人 僧 说西藏人想知道在西方社会中性别问题是否如此重要,为什么欧洲的佛法中心默默地接受藏传佛教的父权结构?

从那以后,我一直觉得藏人也希望从散居国外的人身上获得新的冲动,这在其他传统中也曾发生过。 但这种新风从未到来。 相反,西方倒退了一步,有些西方僧人其实很喜欢,因为他们可以坐在前面,而尼姑必须坐在后面。 这有问题。

尊者图登卓龙: 关于女性问题,我不认为没有性别平等佛教会在西方生存下去。

对于西方普遍的佛教,我希望人们真正开始正确地学习和理解教义。 我参加过几次西方佛教老师的会议,有时我感到很震惊。 例如,在其中一次会议上,大约只有一半的与会老师相信轮回,这是佛教的一个非常核心的信条。 佛法. 所以我有时担心的是,人们如此渴望使佛教现代化,使佛教与文化相关,以至于他们有抛弃佛教的危险。 佛 用洗澡水。 我认为我们必须慢慢来,真正了解教义,然后我们才能决定如何将形式应用于我们自己的文化,但不改变意义。

听众的提问

观众: 在与尊者会面期间 达赖喇嘛 今天,我注意到修女们又坐在后面了。 我原以为会是按性别分开的,比如左边是僧人,右边是尼姑,结果尼姑又在后面了。 这甚至是在 达赖喇嘛 过去曾多次强调性别平等是关键。 所以我的问题是:如果尼姑明天早上早点来,坐在今天僧侣所在的舞台前面,会发生什么? 那可能吗?

强巴次卓恩: 我想我可以回答这个问题,因为几周前,这次会议的组织委员会就如何让僧尼坐下征求我的意见。 是的,就像往年一样,我建议僧侣应该坐在一侧,而尼姑应该坐在另一侧。 但后来我们意识到很多格西会参加这次会议,按照西藏传统,他们必须坐在台上。 但是,该指南并未在 戒律.

总而言之,舞台的平面布置图,包括僧尼的座位安排,都需要报请大会代表批准。 达赖喇嘛. 他们告诉我们,让僧尼坐在对面的想法是不切实际的,因为观众可能会有一些僧侣坐在尼姑后面的印象,但事实并非如此,需要改变。

组织者回答说,通过改变这一点,媒体可能会得到没有尼姑出席的印象。 好像只有和尚坐在台上,这是不可接受的。 最终,舞台设计方案不得不送达兰萨拉,而我们今天所看到的,则是按照达兰萨拉官方协议做出的最终决定。

观众: 那么旋转座位计划呢?

强巴次卓恩: 不,如果你看书 尊严与纪律,2007年第二届修女大会出版,你会看到尊者 达赖喇嘛 说:“一旦出家的问题得到解决,还有一些小问题需要澄清(例如僧尼在舞台上的座位)。 这是按照同意的原则处理的。 没有单 僧,甚至没有 达赖喇嘛,可以做出这样的决定。 僧侣之间必须一致同意。”

如果我们看看梵蒂冈,我们会看到他们仍然没有批准《人权宪章》。 这背后的原因与性别平等问题有关。 基本上,我们甚至还没有在欧洲实现性别平等。 这意味着它将需要更多时间。

西尔维娅·韦策尔: 我想补充她所说的话。 我原谅西藏人的一切; 毕竟他们是1959年进入现代的,所以我理解他们是否还持有父权的观点。 当我的西方同事,无论男女,都以父权制的方式表达自己时,我发现问题更大。 所以,我原谅西藏人的一切; 他们给了我佛法的珍贵礼物。 他们可能还需要 300 年才能适应新时代。 尽管处于启蒙时代,欧洲却用了 300 年。

西娅·莫尔: 是的,我相信你是下一个,然后是我左边的女士,或者观众的右边。

观众: 我的问题不一定是指僧侣或尼姑; 它更多的是关于印度女性的尊严。 媒体上充斥着关于可怕的强奸罪的文章。 我无法理解,但是由于我们这里有很多人对印度很了解,也许您可以给我某种形式的答案。

强巴次卓恩: 也许我可以快速评论一下。 的确,即使在 佛的时候,强奸是存在的。 这也是为什么 佛 宣称修女不应该 沉思 在树下,但在僧侣建造的房屋中。 性别问题在现代印度引起了激烈的争论。 以我目前在世界宗教学院的工作经验,我认为如果我们跨不同宗教看待这个问题,很快就会清楚:我们必须始终区分各个宗教的理想——它们在宗教文本中是如何被描述的并由圣徒生活 - 以及各个国家的社会现实。

众所周知,宗教总是在进化,这对佛教徒来说并不奇怪,因为他们明白一切都是无常的。 这样一来,佛教已经因各种文化影响而发生了数次变化。 但在亚洲国家,总是存在着非常强大的等级制度,在这样的等级制度中,男性总是高于女性。 这确实是尊者土登秋龙早些时候所说的,当等级制度发生变化时,人们非常担心社会和谐会受到威胁。 但在这些国家,民主进程和现代化已经启动并促使等级转变。 这会引发恐惧。

那么问题来了,它会如何拉平呢? 因为当现代化进程发生时,自然会形成更保守的部分,他们认为,由于现代化或所谓新殖民主义的压力,一切都必须保持原样,在任何情况下都不能改变。 问题因此变得更加僵化。 这就是为什么我认为对话如此重要。

我还没有找到答案的问题——也许有人知道如何做到这一点,因为我感到某种程度的无助——是我们应该如何与拒绝讨论这些话题的人交谈。 我们总是可以与那些站在我们这一边并认为讨论很好的人进行对话,但我们真的希望另一边的人加入进来。 我们应该通过倾听和理解他们并认真对待他们的论点来实现这一点。 我相信我们已经尝试了几十年。

很难回答的问题是如何达到我们真正互相倾听并进行对话的地步。 我相信这正是围绕性别的整个对话的确切问题——也许不是性别,而是女性的解放。 西尔维娅,你曾经对我说过,平等只能和异性讨价还价。 但事实是,如果不与男性进行讨论和谈判,女性就无法独立。 我们需要社会双方之间的这种伙伴关系。

西娅·莫尔: 这在某种程度上回答了你的问题吗?

观众: 我想提出我在昨天的宗教间对话中提出的另一点。 我认为教育在[对话中]发挥的作用非常重要。 我相信这也影响了“Geschlechterfrage”[性别问题],用德语表达。 我相信,如果教育真的能够融入社会的各个层面,是可以影响到后人的思想的。

让我有点难过的不是性别平等的问题,而是西方佛教的问题,这是由土登秋龙的评论引发的,她说在她认识的许多西方佛教老师中,有一半不相信重生。 作为雨天第十课的兼职导师,不得不说,听了一些讨论,一开始我还是挺惊讶的,说到相信重生的问题。 我注意到有多少怀疑存在,即使在那些我认为在佛教中已经很成熟的人中也是如此。 我想:“好吧,尽管这个问题我很清楚,但其他人可能不会以同样的方式理解它。” 我不得不说,这还需要一些时间。

西娅·莫尔: 谢谢你。 我认为我们将继续在这一边。

观众: 早些时候,当你 Sylvia 谈到你的人生道路时,我注意到了一些事情。 您强调了一个我经常观察到甚至可能亲自面临的问题。 你说,“‘我又要负责,我不知道,厨房? 我该如何修行等等”这包含了微妙的分别。 当我获得学位时,我也遇到了同样的问题,而我的孩子们还很小——自从他们长大后,我就拥有了世界上所有的时间。 但是你必须扮演一个特定的角色:要么你是被解放的女人并与之抗争,要么如果你有孩子,那么你就是一个“Kampfmutti”[battle-mom],把你的孩子放在第一位:“我要求这些改变因为我有孩子:这个研讨会必须在这样那样的日期举行,因为那是我唯一有空的时间。” 或者你很快就让自己退缩了,因为其他人都被你惹恼了。

由于生理原因,女性的生活方式和现实往往被推到一边。 女人应该像男人一样。 这与等级制度和对这一社会人口结构的尊重有关,这种情况一直保持[直到现在]。 我们都有母亲; 一半的人正在确保家里的事情顺利进行。 它一文不值。 因此,我觉得这真的很令人震惊。 当然,教育仍然很重要——当你有五个孩子围着你跑时,你不会停止思考。 事实上,情况恰恰相反。

在我们的博物馆里,挂着一幅美丽的印度教画,描绘了三个女人参观一个 领袖 并教他们怀里的孩子如何把手放在祈祷中。 作为一个[模糊不清的词]苦行者,他的双手总是举在空中,以至于他们已经枯萎了, 领袖 用干枯的双手指着旁边的学生。 但孩子并不是凭空出现的,而是由于女性而产生的,虽然不完全是。 正如尊者今天早些时候所说,我们正处于一个复杂的局势之中。 尊者强巴次卓也问我们应该如何让人们与我们交谈? 我相信我们需要记住,我们都处于这种情况下,没有男人和女人都行不通。

只有当没有人感到不利时,才会存在和谐的局面,在这种情况下是女性。 我们应该牢记这一动态,但我不知道是否有人全神贯注。 对于修女来说,孩子的问题和谁知道还有什么不存在。 女性的普通问题不适用于我们。 这当然是极大的自由,也是成为其中一员的巨大优势 僧伽. 但是修女们在谈论女性权利或性别平等时,是否仍然理解女性通常也必须承担其他问题? 毕竟,这些都是佛教居士。

西娅·莫尔: 是的谢谢你。 让我们回到[房间]的这一边。

观众: 我真的想问你一个问题,西尔维娅——如果我可以叫你西尔维娅的话。 您从早期就有完形疗法的经验。 我是一名完形心理治疗师,幸运的是,完形疗法已经发展。 我们不再像[模糊不清的词]反对它的时代那样是革命者,而是更支持某种东西。 我可以同情你的反应。 我想问你,你现在对此怎么看? 我们植根于格式塔疗法,这也是禅宗。 但令我不安的是——我是从先生那里得到的……我不能说圣洁,这不是我的风格……我说 达赖喇嘛,我非常尊重他——他对色情的态度不像我们在西方和格式塔治疗师那样自然。 这就是我在佛教中所缺少的。 否则,我对他怀有最大的敬意。

我也不明白为什么头发必须去,尤其是男人和女人都非常珍惜它。 所以基本上我提出的问题是“Body 积极形象”,这可能与男性尊重女性有关。 西尔维娅,您对完形疗法有什么看法?

西尔维娅·韦策尔: 好吧,那将是一个更长的讨论。 这是一个巨大的话题,它包含了西方和东方的内涵。 我们确实有 ”身体 敌意”在这里也是如此,并且非常强调 身体 也是长久以来的反应“身体 厌恶。” 但在过去的十二年里,我们在柏林举办了以佛教和心理治疗为主题的研讨会。 我们花时间与来自不同学科的男性和女性心理治疗师进行讨论。 而且我发现深入了解细节非常有益,但老实说,我无法在三五分钟内解决这个[问题]。

观众: 但我很高兴你积极参与这个领域。 我相信这将导致我们的社会和佛教向前发展。

西娅·莫尔: 是的,我现在想结束这些问题。 好吧,也许还有一个。

观众: 好的,我会保持简短并使用关键字。 我相信重要的是要包括另一个层面,一个精神层面。 为什么第三世噶玛巴不能是女人? 为什么不能 达赖喇嘛 [immanieren – 一个不常见的德语单词,表示只是居住在一个 身体] 而不是轮回,然后问题就解决了,不用我们再等二十年? 为什么弥勒——在德国,每个职位也需要拼写为女性——为什么不能是女性? 如果我们看一下[弥勒]中的字母,就包括玛丽亚。 我们需要了解这些事情。 那是精神层面。 有这么多女人应该记得塔拉,她发誓要投生为女性 身体. 为什么必须通过某种方式达到平衡 冥想?

西娅·莫尔: 明确地。 我相信这里比较有名的丹增帕莫也做了 誓言 类似于度母重生为女性形式——并想先开悟。

观众: 让我回溯一下我的问题。 我们简要谈到了越来越多的修女获得格西玛学位。 也许有人可以谈谈西藏妇女如何评价这一进展,包括达兰萨拉卓玛林尼姑庵的积极发展。 也许格桑旺末或卡罗拉可以说点什么,因为他们参与的非常多。

格桑旺末法师: 嗯,关于格西玛,尼姑的头衔,第一组确实正在获得学位。 最初有 27 名修女,其中有两个没有通过考试。 但至于其他人,他们这两年一直在考试,还需要两年时间才能获得格西称号。 现在是第一组的第二年,下一组的第一年。 每年,来自印度各地尼姑庵的一群尼姑将有机会获得格西头衔。 五六年前,当有人提到“格西修女”这个称号时,我们会觉得好笑。 现在更像是:“当然,格西尼姑”。

现在在达兰萨拉已经很正常了。 而今年考试第一名的尼姑,则是来自罗布林卡附近的卓玛岭尼姑庵。 是的,在这方面发生了很多事情,藏人已经熟悉了与僧侣同名的尼姑。 在我看来,下一步是完全受戒。 尼姑们自己可以说:“现在我们有了格西头衔,我们想要完整的戒律。” 这必须主要来自西藏妇女。

西娅·莫尔: 谢谢你。 很快,最后三个评论。

观众: 其实我没有问题。 我只想对你们所有人在处理这些问题时的承诺、理解和全心全意表示最诚挚的感谢。 我对此非常感激,因为我坚信佛教没有女性就无法生存。

您对我们至关重要,因为您思路清晰且机智。 我的妻子在西藏中心读了六年级,学习佛教哲学。 我读的第一本佛教书籍是卡罗拉·罗洛夫推荐的,因此我可以肯定地说,我们不能没有女人。 非常感谢。

西娅·莫尔: 感谢。

观众: 我可以插话吗? 我相信没有 僧伽 可没有我们女修行者。 我来自加利福尼亚州的蒙特雷,有一个小 僧伽 ——但是女人比男人强太多了。 是否真的有一个 僧伽 女人不在哪里? 这是今晚缺少的东西。 我们女佛教徒可以做些什么来支持你?

西娅·莫尔: 是的,这是一个很好的观点。

尊者强巴次卓: 是的,正如我刚才所说,我们有这本可爱的小册子,由 Gabriela Frey 在各方的大力支持下制作。 还有一些关于释迦牟尼国际佛教妇女运动的新小册子正在展出。 如果你想关注女性问题,那么我建议你去那里看看,也许成为会员并与其他女性见面。

今天的讨论更多地围绕着出家人。 因果报应 今天把我们聚集在一起,更加关注这个主题。 但我认为重新考虑非常重要,即使随着女格西的到来,宗教的重要组成部分也是仪式。 当我们提到仪式手册时,他们经常说进行这种仪式的人是完全出家的僧尼,最高级别的僧侣。

我担心的是,如果我们现在停下来,当格西玛可以接受哲学训练但不被允许学习 修道士 规矩,受尽戒,仍不得行礼。 它类似于天主教会和圣礼,允许一些女牧师辅导员讲道但不能提供圣礼。 藏传佛教似乎也在发生类似的发展。 因此,我们西方男女有责任有意识地指出我们希望妥善解决这些问题。 我认为这将非常重要。

西娅·莫尔: 非常快。

观众: 我有一个技术问题要问格桑旺末法师。 你是如何设法搬到外国并说“我会留在这里”,然后在那里度过接下来的 24 年——尤其是不属于欧盟的印度?

格桑旺末法师: 有这样一句话:“一天一天”。 我们用德语怎么说? “Einen Tag nach dem anderen。” 当然,我从来没有打算在印度呆那么久。 如果我从一开始就有这个计划,我可能会在十四天后离开。 但是你已经习惯了很多——事实上,你已经习惯了一切。 这是非常有益的; 它打开了我的思维,让我可以看到不同的事物并体验不同的文化。

毕竟,并非一切都是完美的,而且你可以用更少的钱过日子。 多年来,这对我非常有帮助——学习一门新语言,体验不同的文化,当然还有看到印度的贫困,并反思我是多么幸运生来就有机会充分利用我的生活。

观众: 我实际上是指官僚障碍。

格桑旺末法师: 哦……官僚障碍。 好吧,如果我必须去办公室,那么我必须在三天内计划好,而不是两个小时。 一切都需要更长的时间,但你会习惯的。 尽管印度人可能非常官僚,但当您走进办公室时,人们会很友好并面带微笑。 一个人需要一个强壮的膀胱,因为一个人会喝很多茶,但总的来说,有很多友善和乐趣。

观众: 在那里获得永久居留权似乎很容易,不是吗?

格桑旺末法师: 不总是。 我必须每五年申请一次新签证。 有时更难,有时更容易——但通常每五年一次。 我想再提一件事:这和强奸问题有关,因为我只是想到了一些事情。 和佛教没有特别的关系,只是刚才想到的。 近日,印度总理在印度独立日发表讲话,这是印度总理首次就印度人的错误而不是巴基斯坦人的攻击发表独立日讲话。

他说。 “在印度有这么多女性被强奸,这太令人尴尬了。 每个父母都应该停止问他们的女儿,“你每天晚上都在做什么? 你要去哪里?” 而是问他们的儿子,“你在做什么? 你是怎么对待女人的?” 我认为这是一个很大的运动。 印度发生了很多事情,甚至围绕与女性有关的问题。 强奸罪被公开的事实是印度发生变化的另一个迹象。

西娅·莫尔: 再次感谢你。 我们已经走了一点时间。 只是加布里埃拉的一个简短的最后声明。

加布里埃拉·弗雷: 是的,我只是想提供一个快速参考,因为问题“可以做什么?” 被问了好几次。 我也听到有人说我们应该翻译更多的[佛教]文本。

我们特地推出了这个网站 佛教妇女网 对于那些在欧洲的人,因为我一直想与法国的朋友分享我的文字。 然而,因为他们中的大多数人会说法语,我会对他们说,“这是一篇很棒的文章,也许是 Carola 的。” 我想与他们分享。 不幸的是,因为他们也不懂英语,我不得不为他们翻译。

我们已经开始在这个网站上收集文章、书籍推荐和其他东西。 它已经真正成长为欧洲佛教 Dachverband 下的一个网络。 如果你有一些有趣的东西——也许是任何语言的精彩文本——我鼓励你把它发给我们,因为这不仅仅是一个“为女性服务”的网站,而是为每个人服务的。 我有很多男性朋友说,“伙计,这真是一篇很棒的文章。 你应该把它包括在内。”

那里有大量的信息。 我们甚至收集社会项目。 缓慢但肯定地,该网站已经变成了一种宝贵的资源。 最棒的是,你们都可以做出贡献。 去看看。 如果您不喜欢某事或发现错误,请告诉我。 毕竟,我们都是人,都有自己的工作,而且是自愿的。 它并不完美,但我们正在尽力而为。 真的只是朋友的合作,大家都可以参与。

西娅·莫尔: 让我再重复一遍这个网站:它是 www.buddhistwomen.eu or www.sakyadhita.org. 我想传单已经分发了。

加布里埃拉·弗雷: 我在舞台的角落放了一些。 如果他们都走了,他们明天就会在摊位上。

西娅·莫尔: 非常感谢。 我们要感谢您的关注和贡献。 我希望我们能够在今晚的小组讨论中提供思考的食物。 我会保持简短:我们祝大家度过一个美好的夜晚和明天有趣的一天,由尊者主讲 达赖喇嘛. 晚安!

图丹却准法师

尊者 Chodron 强调佛陀教义在日常生活中的实际应用,特别擅长以西方人容易理解和实践的方式来解释它们。 她以其热情、幽默和清晰的教学而闻名。 她于 1977 年在印度达兰萨拉被嘉杰林仁波切出家为尼姑,并于 1986 年在台湾接受了比丘尼(圆满)戒。 阅读她的完整简历.